SEO記事数の決め方|5つの基準で確実に成果を出す方法

この記事でわかること

- SEO対策における効果的な記事数の決め方

- 記事数が検索順位に直接関係しない理由と間接的な効果

- 記事数を戦略的に増やすことで得られるメリット

- 記事数を増やす際に注意すべき重要なポイント

- 業界別・目的別の適正記事数の目安

「SEO対策には100記事必要」「記事数が多いほど検索順位が上がる」といった情報を信じて、ひたすら記事を量産していませんか?

実は、記事数だけを増やしても必ずしもSEO効果は得られません。

Googleは記事の「量」よりも「質」を重視しており、やみくもに記事を増やすことで逆にサイト全体の評価を下げてしまうリスクもあります。

重要なのは、自社の状況に合った「適正な記事数」を戦略的に決めることです。

本記事では、SEO記事数の適切な決め方として5つの判断基準をご紹介し、効率的に成果を出すための実践的な戦略を解説します。

記事数に関する迷いを解消し、限られたリソースで最大のSEO効果を得たい方は、ぜひ最後までお読みください。

【SEO・LLMO対策でお困りではないですか?】

株式会社アドカルはSEO対策・LLMO対策に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「LLMO対策について詳しく知りたい」

「現状のSEO対策で成果が出ていない」

「LLMO対策でAI検索からの集客を強化したい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

目次

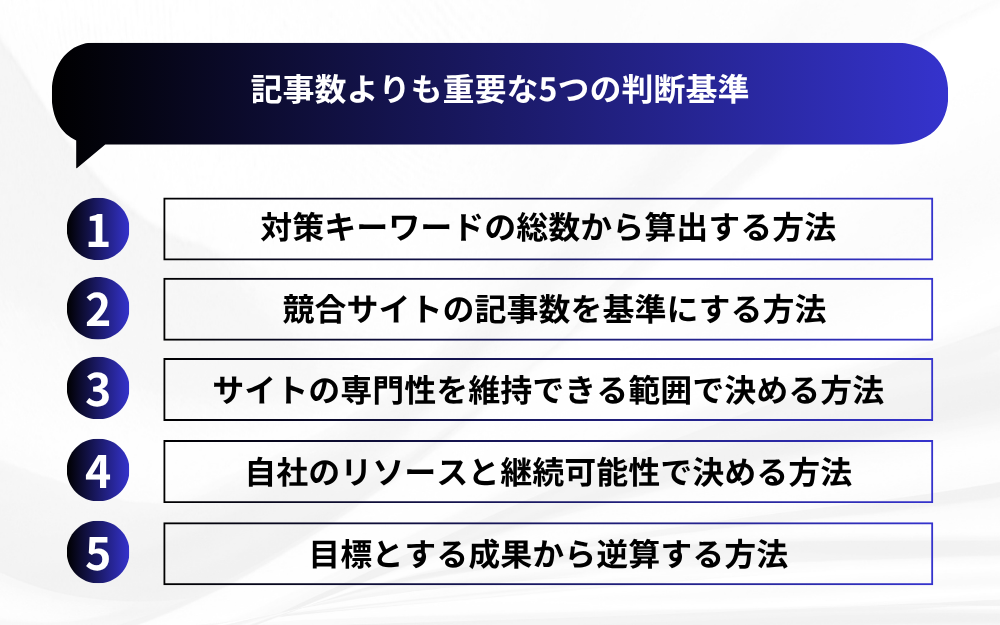

記事数よりも重要な5つの判断基準

SEO対策における記事数の決定は、単純に「多ければ良い」という考え方では成功しません。

効果的な記事数を決めるためには、戦略的なアプローチが必要です。

対策キーワードの総数から算出する方法

最も論理的な記事数の決め方は、対策したいキーワードの総数から逆算する方法です。

1記事につき1つのメインキーワードを設定するのが基本原則となります。

キーワードプランナーやラッコキーワードなどのツールを使用して、自社のサービスに関連するキーワードを洗い出しましょう。

例えば「SEO」領域であれば約1,400のキーワードが存在するため、完全網羅を目指すなら1,400記事が理論上の上限となります。

競合サイトの記事数を基準にする方法

検索上位に表示されている競合サイトの記事数を調査し、ベンチマークとして活用する方法です。

「site:競合のURL」でGoogle検索することで、おおよその記事数を把握できます。

ただし、この数値はあくまで参考値であり、競合よりも質の高いコンテンツを少数精鋭で展開する戦略も有効です。

重要なのは記事数の多寡ではなく、ユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツを提供することです。

サイトの専門性を維持できる範囲で決める方法

Googleは専門性の高いサイトを評価するため、サイトのテーマから逸脱しない範囲で記事数を決定する必要があります。

関連性の薄いトピックまで手を広げると、サイト全体の専門性が希薄化してしまいます。

例えば、Webマーケティング会社なら「SEO」「Web広告」「アクセス解析」など密接に関連する領域に絞り、雑記的なコンテンツは避けるべきです。

専門性を保ちながら情報を網羅できる記事数が最適解となります。

自社のリソースと継続可能性で決める方法

記事制作には、

・企画

・執筆

・校正

・公開

・メンテナンス

といった工程が必要で、それぞれに人的リソースが必要です。

月に制作可能な記事数を現実的に算出し、継続可能なペースで計画を立てましょう。

無理な計画は品質の低下を招き、結果的にSEO効果を損ないます。

また、記事公開後のリライトや情報更新も考慮に入れ、長期的に運用できる体制を構築することが重要です。

目標とする成果から逆算する方法

最終的な目標(流入数、コンバージョン数など)から必要な記事数を逆算する方法です。

例えば月間10,000PVを目標とし、1記事あたり平均50PVを想定するなら200記事が目安となります。

ただし、この計算は記事の品質や検索順位によって大きく変動するため、定期的な見直しが必要です。

成果指標を明確に設定し、PDCAサイクルを回しながら最適な記事数を見つけていくアプローチが効果的です。

【SEO・LLMO対策でお困りではないですか?】

株式会社アドカルはSEO対策・LLMO対策に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「LLMO対策について詳しく知りたい」

「現状のSEO対策で成果が出ていない」

「LLMO対策でAI検索からの集客を強化したい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

SEO記事数と検索順位の本当の関係性

多くのWebマーケティング担当者が抱く「記事数が多いほど検索順位が上がる」という認識は、実際のGoogleアルゴリズムとは異なります。

検索順位決定の真のメカニズムを理解することが、効果的なSEO戦略構築の第一歩となります。

Googleが評価する3つの要素と記事数の影響

Googleの検索アルゴリズムは、コンテンツの品質を判断するために主に3つの要素を重視しています。

まず「関連性」では、検索クエリに対してどれだけ適切な答えを提供しているかを評価します。

次に「権威性」では、そのサイトやコンテンツ作成者が特定分野でどれだけ信頼されているかを判断します。

最後に「ユーザビリティ」では、ページの読み込み速度やモバイル対応などの技術的要素を評価します。

記事数はこれらの直接的な評価要素ではなく、あくまで間接的に専門性や情報網羅性を示す指標に過ぎません。

記事数が直接的に関係しない理由

Googleの検索品質評価ガイドラインには、記事数についての言及は一切ありません。

代わりに重視されているのがE-E-A-T(経験性・専門性・権威性・信頼性)という評価基準です。

これらは記事の「量」ではなく「質」に関する指標であり、

・実際の体験に基づいた内容

・専門的な知識

・権威ある情報源

・信頼できる情報

であるかどうかが評価されます。

単純に記事数を増やしても、これらの要素が満たされなければ検索上位表示は困難です。

むしろ質の低い記事を量産することで、サイト全体の評価が下がるリスクも存在します。

質の高い記事を増やすことの間接的効果

一方で、質の高い記事を戦略的に増やすことには明確なメリットが存在します。

特定分野の関連キーワードを網羅的に扱うことで、サイトの専門性が向上し、Googleから「その分野の権威サイト」として認識される可能性が高まります。

また、記事間の内部リンク構造が充実することで、クローラーの巡回効率が向上し、新規コンテンツのインデックス速度も早くなります。

さらに、多様なキーワードで流入を獲得できるため、サイト全体のオーガニックトラフィック増加につながります。

重要なのは「質を保ちながら量を増やす」というバランスの取れたアプローチです。

【SEO・LLMO対策でお困りではないですか?】

株式会社アドカルはSEO対策・LLMO対策に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「LLMO対策について詳しく知りたい」

「現状のSEO対策で成果が出ていない」

「LLMO対策でAI検索からの集客を強化したい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

記事数を戦略的に増やす3つのメリット

質の高い記事を計画的に増やすことで、SEO効果を最大化できる明確なメリットが存在します。

単純な量的拡大ではなく、戦略的なアプローチによる記事数増加がもたらす具体的な効果を理解しましょう。

対策キーワードの拡大による流入増加

記事数の増加は、対策可能なキーワード数の拡大に直結します。

例えば、10記事のサイトと100記事のサイトでは、後者の方が圧倒的に多くの検索クエリからの流入を獲得できます。

特に、ビッグキーワードだけでなく、月間検索数が100~1,000回程度のミドルキーワードやロングテールキーワードまで、幅広く対策することが重要です。

これにより、競合の少ない検索クエリでの上位表示も狙えます。

結果として、サイト全体のオーガニックトラフィックが安定的に増加し、さまざまな検索意図を持つユーザーとの接点を作ることが可能になります。

サイトの専門性と権威性の向上

特定分野で関連性の高い記事を継続的に投稿することで、Googleからその分野の専門メディアとして認識される可能性が高まります。

SEOをテーマとしたサイトであれば

・キーワード選定

・コンテンツ最適化

・テクニカルSEO

・アクセス解析

など、関連するさまざまなトピックを網羅的に扱うことで専門性が向上します。

この専門性の蓄積は、E-E-A-Tの向上につながり、検索エンジンから「信頼できる情報源」として評価されるようになります。

その結果、新規投稿記事も早期に上位表示される可能性が高まります。

内部リンク構造の強化と回遊率向上

記事数が増加することで、関連記事同士を内部リンクで結ぶ機会が格段に増えます。

適切な内部リンク構造は、ユーザーの回遊率向上とともに、クローラーの巡回効率も改善します。

ユーザーは一つの記事から関連する詳細情報へとスムーズに移動でき、サイト内滞在時間の延長につながります。

また、検索エンジンのクローラーも、内部リンクを辿ってサイト全体をより効率的に巡回できるため、新規記事のインデックス速度向上も期待できます。

この相乗効果により、サイト全体のSEO評価が底上げされ、既存記事の順位向上にも寄与します。

【SEO・LLMO対策でお困りではないですか?】

株式会社アドカルはSEO対策・LLMO対策に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「LLMO対策について詳しく知りたい」

「現状のSEO対策で成果が出ていない」

「LLMO対策でAI検索からの集客を強化したい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

記事数を増やす際の5つの重要な注意点

記事数を戦略的に増やす過程で、適切な対策を講じなければSEO効果が半減するリスクが存在します。

量的拡大を図る際に陥りやすい落とし穴を事前に理解し、計画的に回避することが重要です。

キーワードカニバリゼーションの回避

キーワードカニバリゼーションとは、同一サイト内で複数の記事が同じキーワードを対象として競合する現象です。

この状況が発生すると、Googleがどのページを優先すべきか判断できず、SEO評価が分散してしまいます。

具体的には、

・検索順位の不安定化

・被リンク効果の分散

・クローラーバジェットの浪費

などの悪影響が生じます。

対策として、記事作成前にGoogle Search Consoleで既存記事の対策キーワードを確認し、1記事1キーワードの原則を徹底する必要があります。

また、定期的にサイト内検索を行い、重複する可能性のあるコンテンツを早期発見することが重要です。

サイトテーマとの関連性維持

記事数を増やす際に最も重要なのは、サイト全体のテーマ性を維持することです。

Googleは専門性の高いサイトを評価するため、関連性の低いトピックを扱うことでサイトの専門性が希薄化してしまいます。

例えば、SEOに特化したサイトであれば

・Webマーケティング

・コンテンツ制作

・アクセス解析

など密接に関連する分野に限定すべきです。

雑記的なコンテンツや流行に乗った無関係なトピックは避け、ユーザーがサイトを訪問した際に一貫したテーマを感じられるよう配慮する必要があります。

テーマの一貫性は、E-E-A-Tの専門性評価に直結する重要な要素です。

品質を保った継続的な制作体制

記事数の増加とともに品質管理が困難になるのは避けられない課題です。

質の低い記事を量産することは、サイト全体の評価を下げるリスクを伴います。

そのため、記事制作プロセスの標準化が不可欠です。具体的には、

・キーワード選定から構成作成

・執筆

・校正

までの各段階でチェックリストを設け、一定の品質基準を維持する仕組みを構築します。

また、執筆者のスキルレベルに応じた役割分担を行うことが重要です。

経験豊富なライターには難易度の高いトピックを、初心者にはガイドラインが明確な基本的なトピックを担当させるなど、適材適所の配置を心がけましょう。

定期的なメンテナンスとリライト対応

記事は公開後も継続的なメンテナンスが必要です。

・情報の陳腐化

・検索順位の変動

・ユーザーニーズの変化

に対応するため、定期的なリライトを行う必要があります。

記事数が増加するほど、このメンテナンス作業の負担も増大します。

効率的な運用のためには、記事ごとの更新頻度や重要度を明確にし、優先順位をつけて対応することが重要です。

また、Google Search ConsoleやGoogle Analyticsを活用して、順位下落や流入減少が見られる記事を早期発見し、適切なリライト施策を実施する体制を整える必要があります。

成果測定と改善サイクルの確立

記事数増加の効果を正確に測定し、継続的な改善を図るためのKPI設定が不可欠です。

単純な記事数だけでなく、オーガニック流入数、検索順位、コンバージョン率など多角的な指標で成果を評価します。

月次での効果測定を行い、目標に対する達成度を確認しつつ、課題のある記事については具体的な改善策を立案・実行します。

また、競合サイトとの比較分析も定期的に実施し、業界内での相対的なポジションを把握することで、戦略の見直しや新たな施策の検討材料とします。

このPDCAサイクルの確立により、記事数増加の投資対効果を最大化できます。

【SEO・LLMO対策でお困りではないですか?】

株式会社アドカルはSEO対策・LLMO対策に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「LLMO対策について詳しく知りたい」

「現状のSEO対策で成果が出ていない」

「LLMO対策でAI検索からの集客を強化したい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

業界別・目的別の適正記事数の目安

適正な記事数は業界特性や事業目的によって大きく異なります。

実際の成功事例を参考にしながら、自社のビジネスモデルに最適な記事数戦略を構築することが重要です。

BtoBサービスサイトの記事数戦略

BtoBサービスを展開する企業では、購買プロセスが長期間にわたるため、潜在顧客から顕在顧客まで幅広い段階のユーザーニーズに対応する必要があります。

業界データによると、月間20件以上のコンバージョンを獲得しているBtoB企業では、50〜150記事程度に集中している傾向があります。

記事構成としては、業界動向や課題分析といった情報収集段階向けの記事、具体的なソリューション提案記事、製品比較や導入検討支援記事をバランス良く配置することが効果的です。

特に重要なのは、営業プロセスと連動したコンテンツ設計を行い、見込み客の検討段階に応じて適切な情報を提供できる記事構成を構築することです。

EC・通販サイトの記事数戦略

EC・通販サイトでは商品カテゴリの幅広さと扱う商品数に応じて必要な記事数が決まります。

月間50万PV超えのECメディアの事例では、平均174記事を公開していることが調査で判明しています。

記事の種類としては、

・商品の選び方ガイド

・使用方法の解説

・トレンド情報

・比較記事

などが中心となります。

重要なのは商品購入に直結するキーワードを重点的に対策することで、購買意欲の高いユーザーを効率的に集客することです。

また、季節性のある商品を扱っている場合は、シーズンに合わせたコンテンツ更新も必要になるため、年間を通じた記事制作スケジュールの策定が不可欠です。

地域密着型ビジネスの記事数戦略

地域密着型ビジネスでは、対象エリアが限定されるため、大規模なコンテンツ展開よりも質の高い情報提供が重要になります。

一般的に50記事程度から効果が現れ始め、100記事を超えると検索エンジンからの評価が安定する傾向があります。

地域名を含むロングテールキーワードや、地域住民の具体的な悩みに応える実用的な情報を中心に据えることで、限られた記事数でも高い集客効果を期待できます。

また、地域のイベントや季節の話題を取り入れることで、地域コミュニティとの親和性を高め、口コミやリピート集客にもつながる可能性があります。

定期的な地域情報の更新により、常に新鮮で有用な情報源としてのポジションを確立することが成功の鍵となります。

【SEO・LLMO対策でお困りではないですか?】

株式会社アドカルはSEO対策・LLMO対策に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「LLMO対策について詳しく知りたい」

「現状のSEO対策で成果が出ていない」

「LLMO対策でAI検索からの集客を強化したい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

まとめ:効率的なSEO記事数戦略で確実に成果を出そう

SEO成功の鍵は記事数の多寡ではなく、戦略的なアプローチにあります。

対策キーワードの総数から逆算した記事数設定、競合分析による適正規模の把握、自社リソースに見合った継続可能な制作体制の構築が成功の基盤となります。

記事数を増やす際は、キーワードカニバリゼーションの回避とサイトテーマの一貫性維持を最優先に考え、質の高いコンテンツを計画的に蓄積していくことが重要です。

業界特性に応じた適正記事数を見極めながら、定期的な成果測定と改善サイクルを回すことで、持続的なSEO効果を実現できるでしょう。

記事数は手段であり目的ではないことを念頭に、ユーザーファーストでコンテンツ戦略を推進しましょう。

【SEO・LLMO対策でお困りではないですか?】

株式会社アドカルはSEO対策・LLMO対策に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「LLMO対策について詳しく知りたい」

「現状のSEO対策で成果が出ていない」

「LLMO対策でAI検索からの集客を強化したい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

この記事でわかることを1問1答で紹介

Q. SEO対策において記事数は多いほど良いとされていますが、本当ですか?

A. いいえ。記事数はあくまで間接的な要素であり、単純に数を増やすだけではSEO効果は期待できません。Googleは記事の「質」を重視しており、ユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツを提供することが最も重要です。

Q. 効果的な記事数を決めるための判断基準は何ですか?

A. 対策キーワードの総数、競合サイトの記事数、サイトの専門性を維持できる範囲、自社のリソースと継続可能性、目標とする成果から逆算する方法の5つを基準に判断します。

Q. Googleが記事の品質を判断する上で重視している要素は何ですか?

A. Googleは関連性、権威性、ユーザビリティの3つの要素を重視しています。また、記事数そのものではなく、E-E-A-T(経験性・専門性・権威性・信頼性)という評価基準を重要視しています。

Q. 記事数を増やすことのメリットは何ですか?

A. 記事数を戦略的に増やすことで、対策キーワードの拡大による流入増加、サイトの専門性と権威性の向上、内部リンク構造の強化と回遊率向上という3つのメリットが期待できます。

Q. 記事数を増やす際に注意すべきポイントは何ですか?

A. キーワードカニバリゼーションの回避、サイトテーマとの関連性維持、品質を保った継続的な制作体制、定期的なメンテナンスとリライト対応、成果測定と改善サイクルの確立の5つが重要な注意点です。

Q. キーワードカニバリゼーションとは何ですか?

A. 同一サイト内で複数の記事が同じキーワードを対象として競合する現象です。これが起きると、Googleがどのページを優先すべきか判断できなくなり、SEO評価が分散してしまいます。

Q. BtoBやECサイトなど、目的別の適正記事数の目安はありますか?

A. 業界やビジネスモデルによって適正記事数は異なります。BtoBサービスサイトでは50〜150記事、EC・通販サイトでは174記事が目安となる傾向があります。地域密着型ビジネスでは、50記事程度から効果が現れ始め、100記事を超えると安定すると言われています。