ChatGPT自治体導入事例14選!活用方法とメリット・デメリット

この記事でわかること

- ChatGPTの基本機能と自治体での応用可能性

- 行政業務におけるChatGPTの具体的な活用シーンと事例

- ChatGPTの自治体導入によるメリットとデメリット

- 全国の自治体におけるChatGPT導入事例

- ChatGPT導入の課題、対策、実践手順

「ChatGPTの自治体導入を検討しているが、具体的な活用事例を知りたい」 「他の自治体はどのような効果を得ているのだろうか」

このような疑問をお持ちの自治体職員の方も多いのではないでしょうか。

近年、全国の自治体でChatGPTをはじめとする生成AIの導入が急速に進んでいます。横須賀市や戸田市など先進的な自治体では、業務効率化や市民サービス向上において顕著な効果を上げています。

本記事では、ChatGPTを導入している全国14の自治体の具体的な活用方法を地域別に紹介するとともに、導入メリット・デメリット、実践的な導入手順まで詳しく解説します。

ChatGPT導入を検討中の自治体担当者はもちろん、行政DXを推進したい全ての方にとって参考となる内容をお届けします。

目次

ChatGPT自治体活用の基本概要

近年、全国の自治体でChatGPTの導入が急速に進んでいます。行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する中で、生成AIは業務効率化と市民サービス向上の両立を実現する重要なツールとして注目されています。

ChatGPTの基本機能と自治体への応用可能性

ChatGPTは、OpenAIが開発した大規模言語モデルを基盤とする対話型AIです。

自然言語処理技術により、人間のような自然な会話を実現し、文章生成、要約、翻訳、質問応答など幅広い機能を提供します。自治体においては、市民からの問い合わせ対応、行政文書の作成支援、議事録の要約、多言語対応サービスなど、様々な業務への応用が可能です。

特に24時間365日の対応が可能である点は、従来の行政サービスの時間的制約を大幅に改善できる革新的な特徴といえます。

行政業務におけるChatGPT活用シーンの紹介

行政業務でのChatGPT活用は多岐にわたります。

主要な活用シーンとして、

・市民からの手続き相談への自動応答

・広報文書やお知らせの下書き作成

・会議資料の要約作成

・外国人市民向けの多言語サポート

・職員間の業務マニュアル検索システム

などが挙げられます。横須賀市では全職員がChatGPTを業務で活用し、文章作成時間の大幅短縮を実現しました。また、京都市では子育て支援に関する市民からの問い合わせに24時間対応するチャットボットを導入し、市民の利便性向上に成功しています。

これらの事例が示すように、ChatGPTは単なる業務効率化ツールを超えて、市民との新しいコミュニケーション手段としても機能しています。

自治体DX推進におけるAI導入の重要性

自治体DX推進において、AI技術の導入は避けて通れない重要な取り組みです。

人口減少と高齢化が進む中で、限られた人的リソースで質の高い行政サービスを提供するためには、デジタル技術の活用が不可欠です。ChatGPTをはじめとする生成AIは、職員の創造的な業務への集中を可能にし、定型的な作業の自動化を通じて組織全体の生産性向上に貢献します。

また、市民ニーズの多様化に対応するためには、従来の画一的なサービス提供から、個別のニーズに応じたパーソナライズされたサービスへの転換が求められており、AIの活用はこの実現を支援する重要な基盤技術となっています。

ChatGPT自治体導入のメリット・デメリット

ChatGPTの自治体導入には明確なメリットがある一方で、慎重に検討すべきデメリットも存在します。

導入を成功させるためには、両面を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。

業務効率化と職員負担軽減の実現

ChatGPT導入による最大のメリットは、職員の業務効率化と負担軽減です。横須賀市の事例では、文書作成業務において年間約22,700時間の短縮効果が確認されており、職員一人当たり年間約60時間の作業時間削減を実現しています。

定型的な文書作成、議事録の要約、問い合わせ対応の自動化により、職員はより創造的で専門性の高い業務に集中できるようになります。また、ChatGPTは24時間稼働するため、深夜や休日の緊急対応も可能となり、職員の働き方改革にも大きく貢献します。

これにより、職員のワークライフバランス改善と業務の質的向上を同時に実現できます。

市民サービス向上と多言語対応の推進

ChatGPTの導入は市民サービスの質と利便性を大幅に向上させます。

24時間365日対応可能なチャットボットにより、市民はいつでも必要な情報を取得できるようになります。

京都市では子育て支援に関する問い合わせ対応にChatGPTを活用し、市民の利便性向上を実現しています。さらに、多言語対応機能により、外国人市民や観光客へのサービス提供も格段に改善されます。従来は通訳の手配や多言語資料の準備に時間とコストがかかっていましたが、ChatGPTなら即座に多言語での対応が可能です。これにより、国際化が進む地域社会において、すべての住民が平等にサービスを受けられる環境を構築できます。

コスト削減と人的リソースの最適化

長期的な視点では、ChatGPTの導入は大幅なコスト削減効果をもたらします。問い合わせ対応業務の自動化により、コールセンターの人件費や外部委託費用を削減できます。また、文書作成や翻訳業務の効率化により、外部業者への委託費用も大幅に削減可能です。

人的リソースの最適化により、職員をより重要な政策立案や市民との直接的な対話に充てることができ、行政サービスの質的向上につながります。

セキュリティリスクと個人情報保護の課題

一方で、ChatGPT導入には重要なデメリットも存在します。最大の懸念は個人情報漏洩のリスクです。

市民の機密情報が外部のAIシステムに送信される可能性があり、適切なセキュリティ対策が不可欠です。神戸市では独自の安全な利用環境を構築し、Azure OpenAI Serviceを活用することでこの課題に対処しています。

導入・運用コストと技術的ハードル

初期導入費用と継続的な運用コストは、特に小規模自治体にとって大きな負担となります。

また、職員のITスキル不足や技術的な専門知識の欠如も導入の障壁となっており、適切な研修体制の構築が必要です。

ChatGPT自治体導入事例14選【地域別】

全国各地でChatGPTの導入が進んでいます。

地域ごとの特色ある取り組みを通じて、様々な活用パターンが生まれており、他の自治体にとって貴重な参考事例となっています。

関東地方の導入事例(横須賀市・戸田市・笠間市・藤岡市)

神奈川県横須賀市は、自治体初のChatGPT全庁導入を実現した先駆的事例(※1)です。全職員がチャットツールでChatGPTを利用し、文書作成、要約、誤字脱字チェックに活用しています。実証結果では約半数の職員が実際に活用し、8割の職員が「仕事の効率が上がる」と回答しました。年間約22,700時間の業務時間短縮効果を実現しています。

埼玉県戸田市では、市民向けAI総合案内チャットボットを導入し、子育て、引越し手続き、ごみの出し方などの問い合わせに24時間対応しています。さらに、AIを活用したスマート窓口システムの開発により、申請書作成支援と審査業務の効率化を推進しています。(※2)

茨城県笠間市では、届け出制で職員がChatGPTを試験利用できる環境を整備し、業務効率化を図っています。個人情報や機密情報の入力を禁止する明確なガイドラインを設定し、安全な活用を実現しています。(※3)

群馬県藤岡市では、政策立案や議会答弁用の文章作成にChatGPTを活用し、6月末まで試験運用を実施しました。職員アンケートの結果を踏まえ、今後の本格導入を検討しています。(※4)

※1 参考:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/20230605_chatgpt2.html

※2 参考:https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/154/chatgpt.html

※3 参考:https://www.city.kasama.lg.jp/page/page014840.html

※4 参考:https://ledge.ai/articles/shimada-city-gpt

中部地方の活用事例(島田市・越前市・伊賀市)

静岡県島田市では、DX推進課が中心となってChatGPTの検証を実施しています。市長挨拶文の要約・修正、Excel関数作成支援、多言語翻訳支援などに活用し、2023年12月から全庁での本格導入を開始しました。実証実験では約4割の職員が利用し、8割以上が業務効率向上を実感しています。(※5)

福井県越前市は、県内自治体初のChatGPT業務導入を実現しました。庁内職員向けには各種計画や例規、会議録に基づく質問応答システムを運用し、職員一人当たり年間60時間の業務削減効果を確認しています。住民向けサービスでは転出入手続きや住宅補助制度に関する問い合わせ対応を行っています。(※6)

三重県伊賀市では、株式会社FIXERと連携し、議事録やマニュアルを学習したChatGPTによる文書作成支援システムを試験導入しています。24時間365日の問い合わせ対応、音声による問い合わせ対応、多言語対応により、住民サービスの向上と職員負担軽減を同時に実現しています。(※7)

※5 参考:https://www.city.shimada.shizuoka.jp/fs/8/4/9/5/3/3/_/ai.pdf

※6 参考:https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1889233

※7 参考:https://www.city.iga.lg.jp/cmsfiles/contents/0000011/11161/siryou.pdf

関西・西日本の取り組み(京都市・神戸市・美祢市)

京都府京都市では、子育て支援に特化したChatGPT搭載チャットボットを導入しています。子育て関連の制度や手続きに関する問い合わせに24時間365日対応し、テキスト入力や選択肢による簡単な操作でAIとの対話を実現しています。(※8)

兵庫県神戸市は、全国初の生成AI活用条例を制定し、法的基盤を整備した上でChatGPTを導入しました。独自開発した安全な利用環境下で試行利用を実施し、9割の職員が「仕事効率が向上する」と回答しました。文書要約、翻訳、議事録作成などに活用し、2024年2月から全職員向けの本格利用を開始しています。(※9)

山口県美祢市では、公式キャラクター「ミネドン」を活用した観光ガイドChatGPTアプリケーションを全国初でリリースしました。(※10)

観光スポットや特産品データを学習したChatGPTが、テキストと音声の両方で観光案内を提供しています。

※8 参考:https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000321760.html

※9 参考:https://www.city.kobe.lg.jp/documents/63928/hokokusho.pdf

※10 参考:https://karusuto.com/notice/minedon-kanko-chatgpt/

北海道・東北・九州の事例(北海道・南陽市・都城市・宮若市)

北海道庁では、2024年6月からChatGPTとMicrosoft Copilotを正式導入し、議事録要約や広報文作成に活用しています。情報漏洩対策を含む運用ガイドラインを策定し、利用者には研修受講を義務付けています。(※11)

山形県南陽市では、2023年4月から生成AIの実証実験を開始し、2024年4月に正式運用を開始しました。実際の業務で使用するプロンプトを公開し、Webフォームで簡単にプロンプト生成ができるシステムを提供しています。(※12)

宮崎県都城市では、シフトプラス株式会社と共同で全国初のChatGPT自治体向けプラットフォーム「ChatGPT for LGWAN」を開発しました。AIチャットボット導入、小中学生向けAIドリル、RPA利用促進など、包括的なDX推進を実現しています。(※13)

福岡県宮若市では、プレイネクストラボ株式会社と協働し、確定申告に関する問い合わせ対応に特化したFAQシステムにChatGPTを活用しています。業務自動化によるスマート自治体の実現を目指しています。(※14)

※11 参考:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/jsk/190645.html

※12 参考:http://www.city.nanyo.yamagata.jp/dxchosei/5793

※13 参考:https://www.nikkei.com/compass/content/PRTKDB000000069_000056138/preview

※14 参考:https://www.playnext-lab.co.jp/news/20230530-01/

ChatGPT自治体導入の課題と対策

ChatGPT導入を成功させるためには、様々な課題に対する適切な対策が必要です。先進的な自治体の取り組みから学ぶベストプラクティスを参考に、効果的な導入戦略を検討しましょう。

導入に積極的な自治体の取り組み方法

積極的な導入を実現している自治体には共通する成功要因があります。

横須賀市では「スマートシティ推進方針」に基づき、トップダウンでの導入方針を明確化し、全職員が参加できる環境を整備しました。

また、戸田市では調査チームを設置し、デジタルに詳しい職員と課長級職員が連携してChatGPTの活用可能性を検討しています。

成功している自治体は、段階的な導入アプローチを採用し、小規模な実証実験から始めて徐々に適用範囲を拡大しています。

さらに、職員のフィードバックを積極的に収集し、継続的な改善を行うことで、組織全体での受け入れを促進しています。明確な目標設定と成果測定により、導入効果を可視化し、組織内の理解と支持を獲得することも重要な成功要因となっています。

慎重派自治体の懸念点と解決策

一方で、ChatGPT導入に慎重な自治体も存在します。主な懸念事項として、個人情報漏洩リスク、誤情報生成の可能性、職員のITスキル不足、予算制約などが挙げられます。

鳥取県では当初ChatGPTの利用を禁止していましたが、その後「鳥取県庁AI活用ガイドライン」を策定し、機密情報の入力禁止、出力結果の根拠確認、著作権侵害の防止などの明確なルールを設定して段階的な導入を開始しました。

これらの懸念を解決するためには、技術的な安全対策の実装、職員への継続的な研修提供、段階的な予算確保計画の策定が効果的です。また、他自治体の成功事例を参考にしながら、自組織の実情に合わせたカスタマイズを行うことで、リスクを最小化しながら導入効果を最大化できます。

ガイドライン策定と運用体制の構築

安全で効果的なChatGPT活用には、包括的なガイドラインの策定が不可欠です。神戸市では「神戸市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例」を制定し、法的基盤を整備しています。

ガイドラインには、

・利用可能な業務範囲

・禁止事項

・セキュリティ対策

・職員研修要件

・成果測定方法

などを明記する必要があります。

運用体制では、DX推進担当部署を中心とした横断的なプロジェクトチームを設置し、定期的な効果検証と改善を行う仕組みを構築することが重要です。

また、職員からの質問や課題に迅速に対応できるサポート体制を整備し、継続的な活用促進を図ることで、組織全体でのChatGPT活用を成功に導くことができます。

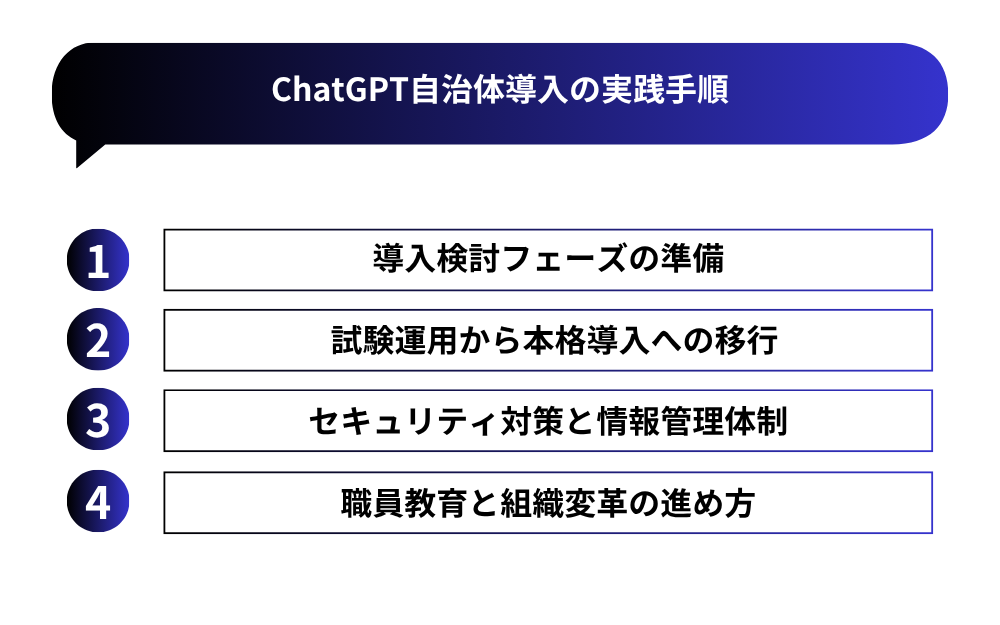

ChatGPT自治体導入の実践手順

ChatGPTの自治体導入を成功させるためには、段階的で計画的なアプローチが必要です。

先進自治体の経験を踏まえた実践的な手順に沿って、確実な導入を進めましょう。

導入検討フェーズの準備

導入検討段階では、組織内での合意形成と基盤整備が重要となります。まず、首長や幹部職員による導入方針の明確化を行い、全庁的な推進体制を構築する必要があります。横須賀市のように、スマートシティ推進方針などの上位計画に位置づけることで、組織全体での取り組み意識を醸成できます。

次に、現状の業務プロセスを詳細に分析し、ChatGPT活用による効果が期待できる業務領域を特定します。

この際、戸田市が実施したような調査チームの設置により、デジタルに詳しい職員と管理職が連携して検討を進めることが効果的です。

試験運用から本格導入への移行

試験運用は限定的な範囲から開始し、段階的に拡大していくアプローチが推奨されます。島田市では、最初にDX推進課の3名に限定して使い勝手の検証を行い、その後全庁への展開を図りました。試験期間中は職員の利用状況を詳細に記録し、業務効率化効果を定量的に測定することが重要です。

越前市では職員一人当たり年間60時間の削減効果を確認し、業務の質についても77%の職員が向上すると回答した結果を踏まえて本格導入を決定しています。移行時期の判断には、利用率、効果測定結果、職員アンケートの満足度などの複合的な指標を活用します。

セキュリティ対策と情報管理体制

セキュリティ対策は導入成功の最重要要素です。

神戸市では独自の安全な利用環境を構築し、Azure OpenAI Serviceを活用することで情報漏洩リスクを最小化しています。

具体的には、

・専用ネットワーク環境の構築

・アクセス権限の厳格な管理

・利用ログの記録・監視システムの導入

が必要となります。また、機密情報や個人情報の入力禁止ルールを明確化し、違反を防止する技術的制限措置を講じることも重要です。

北海道庁のように、情報漏洩対策を含む包括的な運用ガイドラインを策定し、全職員への周知徹底を図る取り組みも効果的です。

職員教育と組織変革の進め方

ChatGPT活用を組織に根付かせるためには、継続的な職員教育が不可欠です。技術的な操作方法だけでなく、効果的なプロンプトの書き方、出力結果の適切な活用方法、セキュリティ意識の向上などを含む包括的な研修プログラムを構築する必要があります。

南陽市のように、実際の業務で使用するプロンプト事例を公開し、職員が参考にできる環境を整備することも有効です。

また、神戸市では利用者に研修受講を義務付けることで、安全で効果的な活用を担保しています。組織変革の観点では、ChatGPT活用による業務プロセスの見直しを通じて、より創造的で付加価値の高い業務への職員の意識転換を促進することが重要です。

まとめ:ChatGPT自治体導入で行政変革を実現

ChatGPTの自治体導入は、行政サービスの根本的な変革をもたらす重要な取り組みです。

横須賀市や神戸市などの先進事例が示すように、適切な導入戦略により職員の業務負担軽減と市民サービスの質的向上を同時に実現できます。人口減少と高齢化が進む中で、限られた人的リソースを最大限に活用し、多様化する市民ニーズに応えるためには、ChatGPTのような先進技術の活用が不可欠です。

今後はセキュリティ対策の強化と職員のデジタルリテラシー向上を通じて、より質の高い行政サービスの提供が期待されます。

ChatGPT導入による行政DXの推進は、持続可能で市民中心の自治体運営を実現する重要な一歩となるでしょう。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは主に生成AIを活用したマーケティング支援や業務効率化に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「生成AIを業務に活用したい」

「業務効率を改善したい」

「自社の業務に生成AIを取り入れたい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

この記事でわかることを1問1答で紹介

Q. ChatGPTは自治体でどのように活用されていますか?

A. 市民からの問い合わせ対応の自動化、行政文書の下書き作成、議事録の要約、多言語サポート、職員向け業務マニュアル検索など、幅広い行政業務で活用されています。

Q. 自治体がChatGPTを導入する主なメリットは何ですか?

A. 職員の業務効率化と負担軽減、24時間365日対応による市民サービスの向上、多言語対応の推進、そして長期的な視点でのコスト削減が挙げられます。

Q. 自治体がChatGPTを導入する際の主なデメリットや課題は何ですか?

A. 個人情報漏洩のリスク、誤情報生成の可能性、初期導入費用と運用コスト、職員のITスキル不足、技術的な専門知識の欠如などが主な課題です。

Q. ChatGPTの自治体導入において、成功している事例としてどのようなものがありますか?

A. 横須賀市での全庁導入による業務時間の大幅短縮、京都市での子育て支援チャットボット導入による市民利便性向上、神戸市での安全な利用環境構築と活用条例制定などが成功事例として挙げられます。

Q. ChatGPT導入に慎重な自治体の懸念点とその解決策は何ですか?

A. 個人情報漏洩リスクや誤情報生成の懸念に対しては、技術的な安全対策の実装、職員への継続的な研修提供、段階的な予算確保計画の策定が解決策となります。

Q. ChatGPTを自治体に導入する際の実践的な手順を教えてください。

A. 導入検討フェーズでの組織内合意形成と基盤整備、限定的な試験運用から本格導入への移行、厳格なセキュリティ対策と情報管理体制の構築、そして継続的な職員教育と組織変革の推進が実践的な手順です。

Q. ChatGPTの導入は自治体にどのような変革をもたらしますか?

A. 職員の業務負担軽減と市民サービスの質的向上を同時に実現し、限られた人的リソースで多様化する市民ニーズに応える持続可能で市民中心の行政運営を実現する重要な一歩となります。