n8nの商用利用は可能?OK事例5つとNG事例3つで完全理解

この記事でわかること

- n8nを商用利用する前に知っておくべき基本ルール

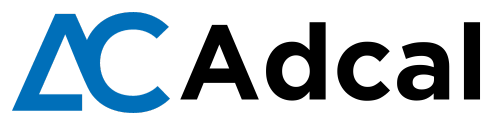

- 商用利用OKな5つの活用パターン

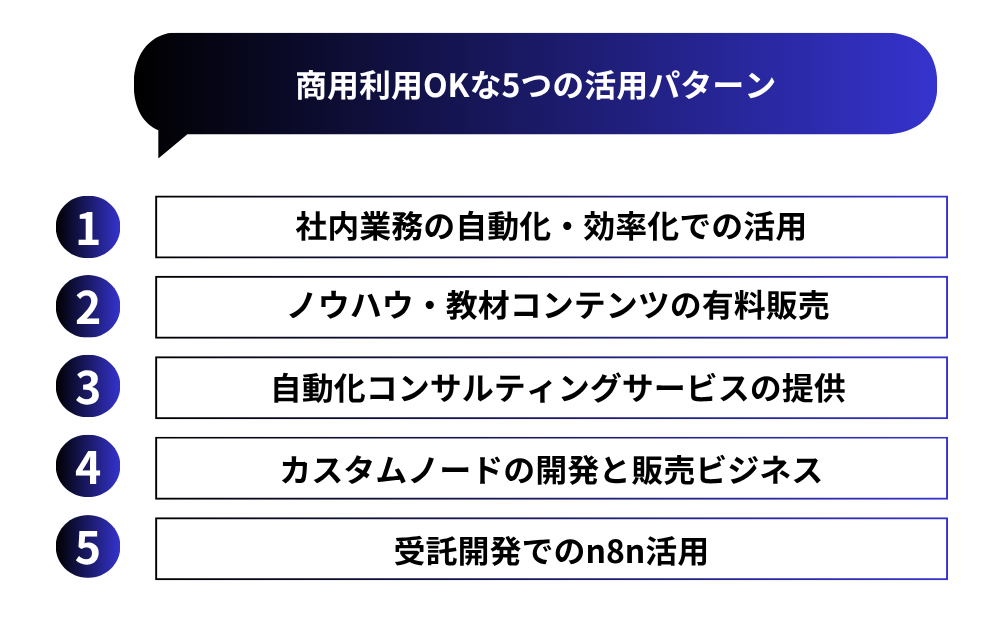

- 商用利用NGのケース

- 商用利用の判断に迷ったときの解決方法

n8nを業務で活用したいけれど、「商用利用は本当に大丈夫?」「ライセンス違反になってしまわないか?」と不安に感じていませんか。

実は、n8nは完全なオープンソースソフトウェアではなく、「フェアコード」という独自のライセンスモデルを採用しているため、商用利用には明確なルールが存在します。しかし、適切に理解すれば社内業務の自動化からコンサルティングサービス、受託開発まで、幅広い商用利用が可能です。

この記事では、n8nの公式ドキュメントに基づき、商用利用で「やって良いこと」と「絶対にやってはいけないこと」を具体例とともに詳しく解説します。グレーゾーンに迷ったときの解決方法や、コスト最適化のポイントまで、安心してn8nをビジネス活用するために必要な知識をすべて網羅しました。

ライセンス違反のリスクを回避しながら、n8nで業務効率化と競争力向上を実現したい方は、ぜひ最後までお読みください。

n8nの基本については『n8nとは?無料自動化ツールの5つの特徴と使い方を徹底解説』の記事をご覧ください。

【n8n活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは主にn8nを活用した業務効率化やマーケティングDXに強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「n8nを業務に活用したい」

「業務効率を改善したい」

「自社の業務にn8nを取り入れたい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

目次

n8nを商用利用する前に知っておくべき基本ルール

n8nを業務で活用する前に、まず理解しておくべき重要なポイントがあります。多くの人が誤解しがちですが、n8nは完全なオープンソースソフトウェアではありません。ソースコードは公開されており無料で利用できますが、商用利用には明確な制限が設けられています。これらのルールを正しく理解することで、ライセンス違反のリスクを避けながら安心してn8nを活用できるようになります。

商用利用の定義と一般的な誤解を解消

商用利用という言葉は、多くの人が「営利目的での利用」と理解していますが、実際にはより複雑で曖昧な概念です。n8nにおける商用利用の定義は、一般的な解釈とは異なる部分があります。

n8nのSustainable Use Licenseでは、利用を「内部ビジネス目的」または非商用・個人的な利用に限定しています。このライセンス下では、価値が「全面的または実質的にn8nの機能に由来する」製品やサービス、モジュールを販売しない限り、すべての利用が許可されています 。つまり、企業が社内の業務効率化のためにn8nを使用することは問題ありませんが、n8n自体を顧客に提供してお金を稼ぐことは制限されているのです。

この定義により、例えば社内でのデータ同期や業務自動化にn8nを活用することは完全に許可されています。一方で、n8nをホスティングサービスとして顧客に提供することや、自社製品の一部としてn8nを組み込むことは原則として禁止されています。

フェアコードモデルとオープンソースの違い

n8nは「フェアコード」という独自のモデルを採用しています。これは従来のオープンソースとは異なるアプローチで、ソースコードの透明性とビジネスの持続可能性の両立を目指したものです。

オープンソースソフトウェアは、OSI(Open Source Initiative)が定義する基準に従い、使用制限を設けることは原則として禁止されています。つまり、誰でも自由に使用、修正、配布、販売ができるのがオープンソースの基本原則です。

一方、フェアコードモデルでは、ソースコードの公開と自由な改変を許可しながらも、特定の商用利用に制限を設けることで、開発者が持続的にソフトウェアを改良できる環境を作ることを目指しています。n8nの開発者は、クラウドプロバイダーなどがオープンソースプロジェクトの価値を搾取することなく、元の開発者にも利益が還元される仕組みを重視しています。

Sustainable Use Licenseの3つの重要ポイント

n8nが採用するSustainable Use Licenseには、利用者が必ず理解しておくべき3つの重要なポイントがあります。

・内部ビジネス目的での利用限定:企業が自社内でのデータ統合や業務自動化にn8nを使用することは完全に許可されている

・コンサルティング制限の撤廃:2022年の改定により、クライアント向けワークフロー構築やサポートサービスの提供が正式に許可された

・ライセンス表示の遵守義務:ソフトウェア内のライセンス表示や著作権表示の改変、削除、隠蔽は禁止されている

第一のポイントについて、従業員数が1万人の大企業であっても、社内利用であれば無料で活用できます。第二のポイントは、以前は制限されていた他社向けコンサルティングサービスが、現在は対価として報酬を受け取ることが正式に許可されていることです。第三のポイントでは、n8nの商標使用についても適用法に従う必要があります。

商用利用OKな5つの活用パターンを詳しく解説

n8nのSustainable Use Licenseでは、多くの商用利用ケースが明確に許可されています。特に社内利用や専門知識を活かしたサービス提供については、制限なく活用することができます。ここでは、安心して収益化できる5つの具体的なパターンを詳しく解説します。

社内業務の自動化・効率化での活用

最も一般的で安全な活用方法が、企業や組織内での業務自動化です。n8nは「内部ビジネス目的」での利用を完全に許可しており、企業規模に関係なく無料で利用できます。

・CRMとデータベース連携:顧客情報の自動同期やデータ統合による営業効率化

・メール自動化:受信メールの自動分類やタスク作成による対応漏れ防止

・クラウドサービス統合:複数プラットフォーム間でのファイル同期や情報共有

・マーケティング自動化:リード情報の自動分類や営業チームへの通知配信

重要なポイントは、これらの活用が完全に社内の業務改善を目的としていることです。従業員が1万人を超える大企業であっても、社内での利用である限り費用は発生しません。また、子会社や関連会社を含むグループ全体での利用も、同一組織内の活用として認められています。

注意すべき点として、社内システムを構築する際に外部の顧客やパートナー企業がn8nワークフローにアクセスできる仕組みにしてしまうと、ライセンス違反となる可能性があります。あくまで組織内部の関係者のみが利用する形に留めることが重要です。

ノウハウ・教材コンテンツの有料販売

n8nの使い方やワークフロー構築のノウハウを有料コンテンツとして販売することは明確に許可されています。これは知識や経験を商品として提供する行為であり、n8n自体を直接販売しているわけではないためです。

具体的には、noteやBrainなどのプラットフォームでのワークフロー構築方法の解説記事、Udemyでのn8n活用講座、独自のオンライン教材やテンプレート集の販売などが可能です。特定の業界向けのワークフローテンプレートや、高度な自動化レシピの販売も問題ありません。

成功のポイントは、単純にn8nの機能を説明するのではなく、実際のビジネス課題を解決する具体的な方法論やベストプラクティスを提供することです。例えば、「ECサイト運営者向けの在庫管理自動化完全ガイド」や「マーケティング担当者のためのリード管理ワークフロー構築法」などのように、特定のターゲットの課題解決に焦点を当てたコンテンツが価値を持ちます。

ただし、コンテンツ内でn8nのワークフローファイルをそのまま配布する場合は、それらも同じSustainable Use Licenseの対象となることを購入者に明記する必要があります。

自動化コンサルティングサービスの提供

2022年のライセンス改定により、n8nを使った業務自動化のコンサルティングサービスの提供が正式に許可されました。これにより、専門知識を活かして他社の業務効率化を支援し、その対価として報酬を受け取ることができます。

コンサルティングサービスには様々な形態があります。クライアント企業を訪問してワークフロー設計のアドバイスを行う戦略コンサルティング、実際にn8nワークフローを構築する技術コンサルティング、導入後の運用サポートやトレーニングサービスなどが含まれます。

重要な注意点として、コンサルティングの過程でクライアントのn8nインスタンスに直接アクセスして作業を行う場合、そのn8nインスタンスはクライアント企業が所有・管理するものでなければなりません。コンサルタント側がn8nをホスティングしてクライアントに利用させる形式は、後述するNG事例に該当する可能性があります。

また、コンサルティング契約では、構築したワークフローの所有権や今後の保守責任について明確に定めることが重要です。クライアント側でワークフローを自立的に運用できるよう、適切な知識移転も含めたサービス設計が求められます。

カスタムノードの開発と販売ビジネス

n8nの大きな魅力の一つが、カスタムノードの開発による機能拡張です。既存のノードでカバーされていないサービスとの連携や、特殊な処理を行うカスタムノードを開発して販売することは完全に許可されています。

開発可能なノードの種類

・日本固有サービス連携:freee、マネーフォワード、kintoneなどとの専用連携ノード

・業界特化処理:特定業界の業務要件に対応した専門的な処理を行うノード

・セキュリティ強化:暗号化機能や認証機能を強化するセキュリティ特化ノード

・AI機能統合:最新のAIサービスとの連携を実現する高度なノード

開発したカスタムノードは、npm経由での配布、独自のマーケットプレイスでの販売、企業向けの個別ライセンス提供など、様々な方法で収益化できます。特に企業のセキュリティ要件に対応した高度なノードや、業界特化型のソリューションは高い価値を持ちます。

技術的な観点では、TypeScriptでの開発スキルとn8nのアーキテクチャ理解が必要です。また、ノードの品質を保つため、適切なテストの実装、エラーハンドリング、ドキュメント整備も重要な要素となります。成功するカスタムノードは、単に機能を提供するだけでなく、ユーザビリティと信頼性を兼ね備えています。

受託開発でのn8n活用

システム開発の受託案件においてn8nを活用することも許可されています。クライアントのシステム要件の一部をn8nワークフローで実現し、開発費用として対価を受け取ることに問題はありません。

受託開発での活用例として、既存システム間の連携基盤の構築、データ移行プロジェクトでの変換処理、APIを活用した外部サービス統合などがあります。特にマイクロサービスアーキテクチャやサーバーレス環境において、n8nは柔軟な統合レイヤーとして価値を発揮します。

請求方法については、開発工数ベース、プロジェクト一括、継続保守サポートなど、一般的なシステム開発と同様の契約形態が可能です。重要なのは、n8n自体を製品として販売するのではなく、n8nを活用したシステム開発や統合サービスとして価値を提供することです。

契約時の注意点として、開発したワークフローの知的財産権の帰属、保守サポートの範囲、今後のn8nライセンス変更への対応方法などを明確に定めておくことが重要です。また、クライアント側でn8nの運用環境を構築する場合は、適切なライセンス遵守についてもアドバイスを提供することが推奨されます。

絶対に避けるべき商用利用NGの3つのケース

n8nのSustainable Use Licenseでは、特定の商用利用パターンが明確に禁止されています。これらの制限は、n8n自体の価値に実質的に依存するビジネスモデルから開発チームの利益を保護するために設けられています。ライセンス違反を避けるため、以下の3つのケースは絶対に行わないよう注意が必要です。

ケース1:n8nを自社製品として再販売する

最も明確な違反ケースが、n8nをあたかも自社で開発した製品として販売することです。これは「ホワイトラベル」と呼ばれる手法で、既存の製品から元の開発者の表示を削除し、自社ブランドとして販売する行為を指します。

具体的な違反例として、n8nのソースコードをダウンロードし、UIや名称を変更して「独自の業務自動化ツール」として顧客に販売することが挙げられます。たとえブランド名を変更したり、多少の機能追加を行ったりしても、核となる機能がn8nに依存している限り、これはライセンス違反となります。

この制限が設けられている理由は、n8nの開発チームが長年にわたって構築してきた技術とノウハウの価値を保護するためです。もしこのような行為が許可されてしまうと、実際の開発者に利益が還元されず、継続的な開発やサポートが困難になってしまいます。

また、単純な再販売だけでなく、n8nを主要機能として含む統合パッケージを「オリジナルソリューション」として販売することも同様の問題となる可能性があります。付加価値の大部分がn8n由来である場合は、慎重な検討が必要です。

ケース2:n8nをホスティングして料金を請求する

n8nをサーバー上で稼働させ、顧客にアクセス権を提供してその利用料を請求するホスティングサービスも明確に禁止されています。これは「Software as a Service(SaaS)」として n8nを提供する行為に該当します。

違反となる具体例には、自社でn8nサーバーを構築し「月額料金でn8nが使い放題」といったサービスを提供すること、クラウドマーケットプレイスでn8nの有料インスタンスを販売すること、マネージドサービスとしてn8nの運用代行と併せて利用料を請求することなどがあります。

この制限は、n8n社自身がクラウドサービスを提供しているビジネスモデルと直接競合するためです。もし第三者が自由にn8nホスティングサービスを提供できてしまうと、公式サービスの収益が損なわれ、製品の継続的な改良が困難になってしまいます。

ただし、クライアントが所有・管理するインフラ(自社サーバーや自身で契約したクラウドサービス)上でn8nをセットアップ、管理、保守するサービスを提供し、その対価として技術料や人件費を請求することは許可されています。これはn8nへのアクセス権ではなく、専門知識や労働力を販売する行為と見なされるためです 。

ケース3:自社SaaSにn8nを組み込んで提供する

自社で開発・運営しているSaaSアプリケーションにn8nの機能を組み込み、その一部として顧客に提供することも原則として禁止されています。これは「エンベッド(組み込み)」と呼ばれる利用方法で、最も注意が必要なケースです。

具体的な違反例として、CRMシステムにワークフロー自動化機能としてn8nを組み込む、プロジェクト管理ツールの連携機能としてn8nを内蔵する、マーケティングオートメーションツールのバックエンドでn8nを使用するなどがあります。

このようなケースが制限される理由は、顧客が実際に利用している価値の大部分がn8n由来であるにも関わらず、表面的には自社サービスとして提供されてしまうためです。これにより、n8nの開発チームは適切な対価を受け取ることができません。

しかし、n8n社はこのようなニーズを完全に否定しているわけではありません。「n8n Embed」という正式なプログラムを通じて、適切なライセンス料を支払うことで組み込み利用を許可しています。自社サービスにn8nの機能を組み込みたい場合は、このプログラムの利用を検討する必要があります。

重要なポイントは、顧客の認証情報を収集してn8nワークフローで使用する場合は特に注意が必要だということです。顧客が直接外部サービスに認証する仕組みであれば問題ありませんが、システム側で顧客の認証情報を管理する場合は、エンベッド利用に該当する可能性が高くなります。

【n8n活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは主にn8nを活用した業務効率化やマーケティングDXに強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「n8nを業務に活用したい」

「業務効率を改善したい」

「自社の業務にn8nを取り入れたい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

商用利用の判断に迷ったときの解決方法

n8nの商用利用について調べていると、「これは大丈夫なのか?」と判断に迷うケースに遭遇することがよくあります。ライセンスの解釈は時として複雑で、グレーゾーンに思える利用方法も存在します。しかし、適切な判断基準と相談ルートを知っておけば、リスクを最小限に抑えながら安全にn8nを活用できます。

グレーゾーンの見極め方と判断基準

商用利用の判断で最も重要な基準は、「n8nの価値に実質的に依存するビジネスなのか」という点です。この判断基準を具体的に適用するためのポイントを理解しておきましょう。

判断基準のポイント

・内部利用の境界線:社内利用でも顧客や外部パートナーが直接アクセスできる場合は注意が必要

・サービスの主たる価値:提供サービスでn8nが果たす役割の重要度を客観的に評価する

・認証情報の管理方法:顧客の認証情報をシステム側で管理するかどうかで判断が分かれる

まず、「内部ビジネス目的」の境界線を明確にすることが重要です。社内利用であっても、顧客や外部パートナーがワークフローに直接アクセスできる仕組みにした場合は、内部利用の範囲を超える可能性があります。例えば、顧客ポータル機能としてn8nワークフローを提供する場合や、取引先企業との共有システムでn8nを使用する場合は慎重な検討が必要です。

次に、サービスの「主たる価値」がどこにあるのかを分析することが判断のポイントとなります。あなたが提供するサービスの中で、n8nが担っている役割がどの程度重要かを客観的に評価してください。n8nなしでは成立しないサービスの場合は、エンベッドライセンスが必要になる可能性が高いです。

また、顧客の認証情報を扱う方法も重要な判断要素です。顧客が直接外部サービスに認証してワークフローが動作する場合と、システム側で顧客の認証情報を管理する場合では、ライセンス上の扱いが大きく異なります。後者の場合は、より慎重な検討が必要になります。

n8n Embedの申請手順と活用メリット

グレーゾーンに該当する可能性がある場合や、明確にエンベッド利用に該当する場合は、n8n Embedプログラムの活用を検討しましょう。このプログラムは、適切なライセンス料を支払うことで、商用製品へのn8n組み込みを正式に許可するものです。

申請手順は比較的シンプルです。まず、n8nの公式ウェブサイトのEmbedページ(https://n8n.io/embed/)から問い合わせフォームにアクセスします。そこで、具体的な利用計画、想定する顧客数、技術的な統合方法などの詳細を提出します。

n8n側では、提出された情報を基に利用ケースの審査と見積もり作成を行います。ライセンス料は年間5万ドルからとなっており、利用規模や機能要件に応じて調整されます。承認後は、GitHubからソースコードへのアクセス権が付与され、技術ドキュメントとサポートが提供されます。

Embedライセンスのメリットは、法的リスクの完全な回避だけではありません。公式サポートを受けられるため、技術的な課題や統合上の問題について専門的なアドバイスを得ることができます。また、将来的なn8nのアップデートや新機能についても、優先的に情報提供を受けられます。

重要なポイントとして、Embedライセンスには無制限のインスタンス数、ワークフロー数、実行回数が含まれています。従って、事業規模の拡大に伴う追加コストを心配する必要がありません。

公式問い合わせの効果的な方法

判断に迷った場合は、遠慮なくn8nに直接問い合わせることをお勧めします。n8nでは、商用利用に関する専用のメールアドレス(license@n8n.io)を用意しており、具体的な利用ケースについて相談できます。

効果的な問い合わせに必要な情報

・ビジネスモデルの詳細:具体的なサービス内容と収益構造を明確に説明する

・技術的な統合方法:顧客のn8nアクセス方法やデータの流れを詳しく記載する

・事業規模と収益予測:想定する利用者数や売上規模を率直に共有する

・開発スケジュール:プロジェクトのタイムラインと事業開始予定時期を明示する

効果的な問い合わせを行うためには、曖昧な表現ではなく、顧客がどのようにn8nにアクセスするのか、データの流れはどうなるのか、認証はどのように行われるのかなどを明確に記載します。また、想定している事業規模や収益モデルについても率直に共有することが推奨されます。n8n側としても、パートナーシップの可能性を含めて最適な提案を行いたいと考えているため、隠さずに相談することで建設的な回答を得られる可能性が高まります。

問い合わせ前には、必ず公式ドキュメントのSustainable Use Licenseのページを熟読しておくことが重要です。基本的な制限事項を理解した上で、具体的にどの部分が不明なのかを明確にして質問することで、より有益な回答を得ることができます。

n8nの商用利用にかかるコストとライセンス選択

n8nを商用利用する際のコストは、選択する運用方法によって大きく異なります。セルフホスト版であれば完全無料で利用できる一方、クラウド版や特殊な利用形態では相応の費用が発生します。適切なライセンス選択により、コストを最適化しながら安全に運用することが可能です。

無料で使える範囲と有料プランの境界線

n8nの最大の魅力は、多くの商用利用ケースで完全無料で活用できることです。セルフホスト版を使用して社内の業務自動化を行う場合、従業員数や利用規模に関係なく一切の費用は発生しません。

無料利用が可能な範囲

・社内データ統合:CRMとデータベース間の自動同期や情報統合

・業務プロセス自動化:承認フローや定型業務の効率化システム

・部門間ワークフロー共有:複数部署での共通業務プロセスの標準化

・グループ会社連携:関連会社を含む組織内でのデータ共有

有料となる境界線

・外部顧客アクセス:顧客やパートナーがワークフローに直接アクセスする場合

・ホスティングサービス:n8nを第三者に有料で提供するサービス形態

・製品機能組み込み:自社サービスの一部としてn8nを内蔵する場合

・クラウド版利用:自社サーバー運用が困難でクラウド版を選択する場合

重要なポイントとして、コンサルティングサービスや受託開発、ノウハウ販売などは無料ライセンスの範囲内で行えます。これらのサービスでは、n8n自体ではなく専門知識や労働力に対して対価を受け取るためです。

企業規模別の最適なライセンス選び

企業規模と利用目的に応じて、最適なライセンス選択は大きく異なります。それぞれの特徴とコストを比較して検討することが重要です。

スタートアップや小規模企業では、まずセルフホスト版での無料利用から始めることを推奨します。初期コストを抑えながらn8nの価値を実証でき、事業の成長に合わせて段階的にプランを変更できます。技術的なハードルが高い場合は、月額20ユーロのクラウド版Starterプランが選択肢となります。

中規模企業では、運用負荷とコストのバランスを考慮した選択が重要です。IT部門のリソースに余裕がある場合はセルフホスト版、専任担当者を置くのが困難な場合はクラウド版Proプラン(月額50ユーロ)が適しています。Proプランでは、複数プロジェクトの管理や詳細な実行履歴の確認が可能になります。

大企業では、セキュリティ要件とガバナンス体制を重視した選択が必要です。機密情報を扱う場合は、自社管理が可能なセルフホスト版が最適です。一方、迅速な導入と専門サポートを重視する場合は、Enterprise プランの検討が推奨されます。Enterpriseプランでは、SSO連携、無制限の実行数、専用サポートが提供されます。

製品開発企業で顧客向けサービスにn8nを組み込む場合は、n8n Embedライセンスが必要です。年間5万ドルからの投資となりますが、無制限の利用が可能で、将来的なスケーリングに対応できます。

セルフホストの方法については『n8nのセルフホスト設定方法を解説!初心者でも5分で構築可能』の記事をご覧ください。

商用利用時の隠れたコストと対策

n8nの導入コストを正確に見積もるためには、ライセンス料以外の隠れたコストも考慮する必要があります。これらを事前に把握することで、予算計画の精度を向上させることができます。

セルフホスト版では、サーバーインフラの運用コストが主要な隠れたコストとなります。AWS、Azure、GCPなどのクラウドサービスを利用する場合、月額数千円から数万円のサーバー費用が発生します。また、SSL証明書の取得、定期的なバックアップ、セキュリティアップデートの適用なども必要です。

人的コストも重要な要素です。セルフホスト版では、初期セットアップに数日、継続的な運用保守に月数時間の工数が必要です。これらの作業を外部に委託する場合は、追加的な費用が発生します。一方、クラウド版では運用工数は最小限に抑えられますが、月額費用が継続的に発生します。

API利用料も見落としがちなコストです。n8nでOpenAIやGoogle APIs、外部サービスとの連携を行う場合、それぞれのサービスの従量課金が発生します。特にAI機能を多用するワークフローでは、月額数万円から数十万円のAPI料金が発生する可能性があります。

対策として、段階的な導入アプローチを推奨します。まず小規模なパイロットプロジェクトで実際のコストを測定し、ROI(投資対効果)を確認してから本格展開を行うことで、予期せぬコスト増加を防げます。また、ワークフローの設計時にAPI呼び出し回数を最適化することで、外部サービスの利用料を大幅に削減することも可能です。

コスト管理の観点では、クラウド版であっても実行回数やアクティブワークフロー数の監視機能を活用し、不要な処理を定期的に見直すことが重要です。これにより、プラン変更のタイミングを適切に判断できます。

商用利用を成功させるための実践ガイド

n8nの商用利用を成功させるためには、適切なライセンス遵守とガバナンス体制の構築が不可欠です。一度でもライセンス違反が発生すると、法的リスクだけでなく事業継続にも大きな影響を与える可能性があります。継続的な運用管理により、安全で効果的なn8n活用を実現しましょう。

ライセンス遵守のチェックリストを作成する

ライセンス違反を防ぐためには、定期的なセルフチェックが重要です。以下の項目を含む包括的なチェックリストを作成し、四半期ごとに確認することを推奨します。

利用形態の確認項目

・アクセス権限:外部ユーザーのワークフローアクセス権限は適切に制限されているか

・認証情報管理:顧客の認証情報をどのように処理・保存しているか

・サービス提供方法:n8nを直接的に顧客に提供していないか

・契約書記載内容:クライアント契約にライセンス遵守条項が含まれているか

技術的監査項目

・データフロー確認:ワークフローで処理するデータの流れと保存場所の把握

・外部API連携:利用している外部サービスとの連携方法の適法性確認

・セキュリティ設定:アクセス制御やデータ暗号化の実装状況

利用形態の確認では、現在の全てのn8n利用ケースが「内部ビジネス目的」の範囲内にあるかを検証します。新しいプロジェクトや機能追加の際には、外部ユーザーのアクセス権限、顧客データの処理方法、サービス提供の仕組みを詳細に検討してください。

さらに、新規事業や機能拡張の計画段階で、ライセンス影響評価を実施することも重要です。事業計画書の中にn8n利用方法とライセンス遵守の確認項目を含めることで、後々の問題を未然に防ぐことができます。

社内導入時の運用ルールを整備する

組織的なn8n活用を成功させるためには、明確な運用ルールとガバナンス体制の確立が必要です。これにより、個人レベルの判断ミスによるライセンス違反を防げます。

まず、n8nの利用権限を明確に定義します。誰がワークフローを作成できるのか、承認プロセスはどのように行うのか、外部連携の際の審査基準は何かなどを文書化してください。特に、顧客データを扱うワークフローや外部サービスとの連携については、情報セキュリティ部門との連携を必須とすることを推奨します。

技術的なガイドラインでは、ワークフローの命名規則、ドキュメント作成基準、テスト手順、エラーハンドリングの方法などを標準化します。これにより、複数人での開発や保守が円滑に行えるようになります。

また、定期的な研修制度を設けることも重要です。新入社員や新たにn8nを利用する部門に対して、ライセンスの基本知識、禁止事項、グレーゾーンの判断基準などを教育します。年1回程度のライセンス研修を実施し、最新の情報共有を行うことで、組織全体のコンプライアンス意識を維持できます。

さらに、インシデント対応プロセスも整備しておきます。ライセンス違反の疑いが発生した場合の報告ルート、調査手順、対応策の決定プロセスを明確にすることで、迅速かつ適切な対応が可能になります。

最新情報を定期的に確認する

n8nのライセンス条項や商用利用に関するポリシーは、時とともに変更される可能性があります。2022年のライセンス改定のように、利用者に有利な変更もあれば、制限が厳しくなる場合もあります。継続的な情報収集により、常に最新の状況を把握することが重要です。

公式情報源として、n8nの公式ブログ、ドキュメントサイト、GitHubリポジトリのリリース情報を定期的にチェックしてください。特にSustainable Use Licenseのページは月1回程度確認し、変更がないかを監視することを推奨します。

コミュニティ活動への参加も有効です。n8nの公式フォーラムやDiscordチャンネルでは、利用者同士の質問や公式チームからの回答を通じて、実際の運用における注意点や新しい解釈を学ぶことができます。

また、競合他社や同業界での利用事例についても情報収集を行います。業界特有の利用パターンや課題、ライセンス解釈について参考になる情報が得られる場合があります。

重要な変更や新しい解釈が確認された場合は、速やかに社内の関係者に共有し、必要に応じて運用ルールの見直しを行います。年1回程度は、外部の法務専門家やライセンス専門家によるレビューを受けることで、客観的な視点からのアドバイスを得ることも検討してください。

まとめ:n8nの商用利用で競争力を高める業務自動化を実現

n8nは適切なライセンス理解のもとで活用すれば、強力な業務自動化ツールとして企業の競争力向上に大きく貢献します。社内業務の効率化、コンサルティングサービス、ノウハウ販売、受託開発などの多様な商用利用が許可されており、特にセルフホスト版では完全無料で利用できるコスト優位性があります。

一方で、ホワイトラベル販売やホスティングサービス、SaaSへの組み込みは制限されているため、事前の確認が不可欠です。判断に迷う場合は、n8n Embedプログラムの活用や公式への問い合わせを通じて、適切な解決策を見つけることができます。

成功の鍵は、継続的なライセンス遵守と適切なガバナンス体制の構築にあります。まずは社内での小規模な導入から始めて、段階的に活用範囲を拡大することで、安全かつ効果的なn8n活用を実現してください。

【n8n活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは主にn8nを活用した業務効率化やマーケティングDXに強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「n8nを業務に活用したい」

「業務効率を改善したい」

「自社の業務にn8nを取り入れたい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。