PDF要約AIツール比較7選!無料から有料までおすすめツールを徹底解説

この記事でわかること

- おすすめPDF要約AIツール7選

- PDF要約AIツールとは

- PDF要約AIツールが解決する業務課題

- PDF要約AIツール選びで確認すべき3つのポイント

PDFの内容を自動で要約してくれるAIツールをお探しですか?

膨大な資料を短時間で理解したい、重要なポイントだけを効率的に抽出したいというニーズは、ビジネスパーソンなら誰もが感じるものでしょう。

本記事では、PDF要約AIツールの基本から応用まで、実際に使える情報を徹底解説します。

無料から有料まで厳選した7種類のツールを比較し、それぞれの特徴やメリット、活用シーンを紹介。

ChatGPTとの違いや連携方法、業種別の活用事例まで幅広くカバーしているので、自分に最適なPDF要約AIツールを見つける参考にしてください。

情報過多時代に欠かせない、ドキュメント処理の新たな味方となるPDF要約AIの世界をのぞいてみましょう。

目次

【比較表】おすすめPDF要約AIツール7選を徹底比較

近年のデジタル化に伴い、企業内で扱うPDF資料の量は膨大になっています。

本記事では、法人向け・個人向けや用途に合わせた最適なPDF要約AIツールを7種類ご紹介します。

1.ナレカン|法人向け

ナレカンは、社内のあらゆるナレッジを一元化し即アクセスできるツールです。「AI自然言語検索」機能により、上司に質問するように自然な言葉で検索でき、AIが全ナレッジを横断して最適な回答を自動生成します。平均0.2秒の高速検索と100%のヒット率を誇り、PDF含む添付ファイル内の検索にも対応。Teams・Slackなどのチャットツールとの連携や、スマホ・タブレット対応で、どこからでもナレッジにアクセス可能です。100名~数万名規模の企業での導入実績があり、調査によると100人規模の組織で月間約5,583時間、約2,791万円相当の人件費削減効果が期待できます。

- 特徴:PDFの中身を全自動でナレッジ化し、超高精度な検索機能を提供

- セキュリティ:強固なセキュリティ対策が施され、機密情報も安全に管理

- 携性:社内ナレッジの一元管理に対応し、情報の断捨離機能を搭載

2.UPDF AI|法人向け

UPDF AIは、ChatGPT-4を統合した多機能PDF編集ツールです。論文要約機能が特に優れており、レポートや科学論文をワンクリックで簡潔に要約できます。AI機能には、要約(Summarize)の他、説明(Explain)、翻訳(Translate)、書き換え(Rewrite)、PDFのマインドマップ変換などが含まれ、作業効率を10倍に向上させます。Adobe Acrobatの1/6の価格で提供され、1回の支払いで4台のデバイス(Windows、Mac、iOS、Android)で利用可能です。OCR機能でスキャン文書からのテキスト抽出も可能で、基本的なPDF編集・注釈・変換機能も充実しています。

300万人以上のユーザーに信頼され、学生や研究者、ビジネスマンから高い評価を得ています。

- 特徴:PDF以外にも多様なファイル形式に対応

- 機能:AI要約、マインドマップ生成、リアルタイムAIチャット機能

- 料金:年間契約で4,614円から

3.Microsoft Copilot for Business|法人向け

※引用:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/copilot

Microsoft 365 Copilotは、ドキュメント処理と要約に優れたAIアシスタントです。Microsoft 365アプリ(Word、Excel、PowerPoint、Teams、Outlook)内で直接利用でき、複雑な文書を数分で把握して整理できます。GPT-4oを搭載したAIチャット機能を備え、ビジネスデータを活用した高度なサポートが特徴です。無料版のCopilot Chatは追加料金なしで利用可能ですが、より高度な機能を持つMicrosoft 365 Copilotは月額4,497円(年払い)から提供されています。企業規模に合わせたプランがあり、エンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンスを備えています。リサーチツールやアナリスト機能で情報収集と分析もサポートし、ビジネスプロセスの簡素化と生産性向上に貢献します。

- 特徴:Microsoft 365と完全統合され、既存のOffice環境とシームレス連携

- 機能:Edgeブラウザでの要約、会話スタイル選択機能

- 料金:Microsoft 365 Copilotは月額4,497円/ユーザー

4.Languise Enterprise |法人向け

Languiseは、翻訳・校正・要約が1つのツールで完結する文書業務支援ツールです。100以上の言語に対応し、PDF、Word、PowerPoint、Excelなど多様な形式のファイルの文書処理が可能で、レイアウトを維持したまま処理できる点が特徴的です。医学や法律などの専門分野にも対応しており、自然な文体での翻訳精度の高さとプレビュー画面の使いやすさが評価されています。料金プランは無料から始まり、月額1,200円(Basic)、3,600円(Pro)、7,500円(Pro Max)と段階的に利用回数や機能が拡充。

セキュリティ面でも徹底した対策がされているため、企業の機密情報を扱う業務にも安心して使用できます。文書作成の効率化に大きく貢献するツールとして多くの企業に導入されています。

- 特徴:100以上の言語に対応した高精度翻訳と要約機能

- 機能:校正機能、用途別の語調変換、キャッチコピー生成機能

- 料金:Pro Maxプランで月額7,500円

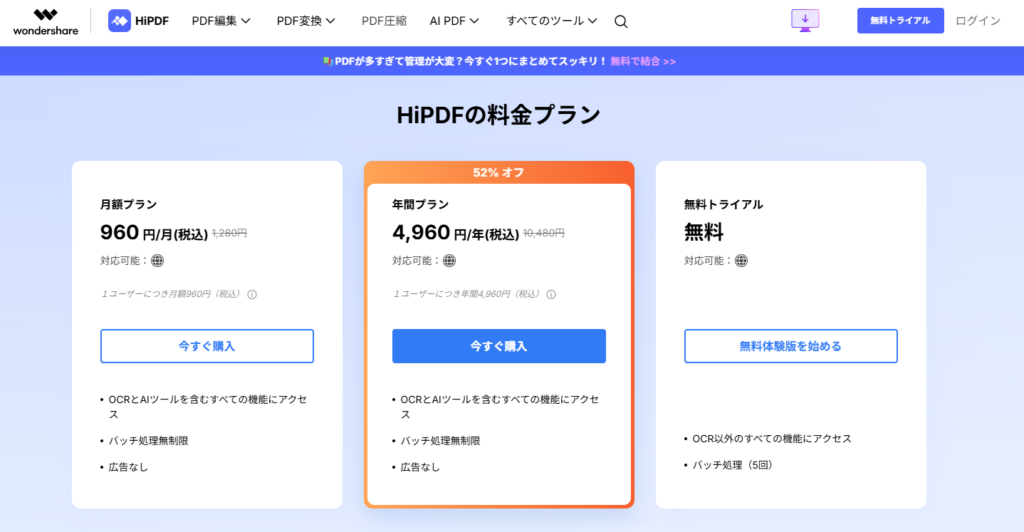

5.HiPDF Pro|法人向け

※引用:https://www.hipdf.com/jp/pricing.html

HiPDFは、豊富なPDF処理機能とAI機能を兼ね備えた多機能PDFツールです。PDF編集、変換、圧縮などの基本機能に加え、AIを活用した「PDFと会話」や「AI読み取り」機能を搭載しており、PDFの内容を分析して要約や質問応答が可能です。料金プランは、無料トライアル版と月額960円(税込)の月額プラン、年間4,960円(税込)の年間プランが用意されています。AIツールのみを利用するための専用プランも月額1,480円(税込)で提供されています。

バッチ処理が無制限で、OCR機能も標準搭載。PDF Association加盟企業で、ISO 27001やSSI SECUREなどの国際認証を取得しており、ファイルのセキュリティも万全です。使いやすさとパワーを兼ね備えたツールとして、G2 Gridレポートで複数の賞を受賞しています。

- 特徴:PDF編集・変換・圧縮・要約の総合ツール

- 機能:複数ファイルの一括編集、パスワード設定、QRコード共有

- 料金:年間プランで4,960円

6. ChatPDF|個人向け

※引用:https://www.chatpdf.com/ja

ChatPDFは、PDFファイルに特化したAIチャットツールで、研究論文や学術記事を瞬時に要約・分析できます。PDFをアップロードするだけで、ChatGPTのように質問応答が可能で、複雑な内容を簡潔に理解できるのが特徴です。毎日100万件以上の質問に回答しており、大学生、研究者、ビジネスプロフェッショナルから高い支持を得ています。

ファイルごとの引用元リンクが提供され、回答の根拠が明確。複数のPDFを一つのフォルダーにまとめて同時に質問できる「マルチファイルチャット」機能や、PDF要約・翻訳機能も搭載しています。無料プランでは1日2つのドキュメントを解析でき、アカウント登録なしでも利用可能。PDF以外にもWord、PowerPoint、Markdownなど多様なファイル形式に対応し、多言語サポートで世界中のユーザーに利用されています。

- 特徴:ChatGPTを応用したシンプルで直感的なインターフェース

- 無料枠:1日2ファイルまで無料で要約可能

- 機能:チャット形式で文書内容に質問可能、多言語対応

7.Smallpdf |個人向け

Smallpdfは、PDF変換、圧縮、編集など21種類のツールが揃った多機能PDFソリューションです。AI PDF機能では、PDFとのチャット、要約、翻訳、問題生成ツールなどが利用可能で、文書の理解と活用をサポートします。基本的なPDF編集機能(テキスト・図形・画像・手書き注釈の追加)に加え、電子署名機能も充実しており、簡単なステップで契約書への署名やドキュメント追跡ができます。料金プランは個人向けのProプランが月額1,013円(年間契約)、2〜100人のチーム向けプランが月額825円(年間契約)で提供されています。ISO/IEC 27001認証を取得し、256ビットのTLS暗号化でセキュリティも万全。これまで10億人以上のユーザーに利用され、Capterra、G2、TrustPilotなどで高評価を獲得している信頼性の高いツールです。7日間の無料トライアルも利用可能です。

- 特徴:2013年のリリース以来、24億人が利用した実績ある老舗ツール

- 無料枠:基本機能を無料で利用可能

- 機能:PDF要約だけでなく、圧縮・変換・編集・署名など多機能

PDF要約AIツールとは?基本機能と主な使い方

PDF要約AIツールとは、人工知能技術を活用してPDFファイルの内容を自動的に分析し、重要なポイントを抽出して簡潔にまとめるツールです。

膨大な量の文書から必要な情報を素早く把握できるため、ビジネスパーソンの情報処理能力を大幅に拡張します。

膨大なPDFを要約する仕組みと技術的背景

PDF要約AIツールの中核には自然言語処理(NLP)と機械学習技術が組み込まれており、処理は主に以下の段階で行われます。

- テキスト認識: PDFからテキスト情報を抽出。スキャン画像の場合はOCR技術を使用

- 意味理解: 抽出したテキストの文法構造や意味的関係を分析。最新ツールはGPT-4などのLLMを採用

- 要約生成: 文書全体の重要度を計算し、抽出型要約(原文から重要な文を抜き出す)と生成型要約(新たな文章を生成)を組み合わせて要約を作成

ChatGPTやCopilotとの違いと連携可能性

PDF要約AIツールとChatGPTやCopilotなどの汎用AI生成ツールには、以下のような違いがあります。

- ChatGPTは汎用的な会話AIで、PDFファイルを直接処理する機能は基本的にない

- PDF要約AIツールはPDFの解析と要約に特化し、表や図表の認識、文書構造の把握などPDF特有の処理に強みがある

- Copilotは、Office文書やウェブコンテンツの要約機能を持つが、PDF専用ツールほど高度なPDF分析機能はない

これらのツールは相互に連携することで、より強力なワークフローを構築できます。

- PDF要約AIで文書を要約し、その結果をChatGPTで詳細に分析

- CopilotでOffice文書を編集しながら、PDF要約AIで参考資料を並行処理

- PDF要約AIで抽出した重要ポイントをChatGPTで異なる表現に書き換え

PDFデータベース化やナレッジマネジメントへの応用

PDF要約AIツールの真価は、企業の知識管理基盤としての活用にあります。

「ナレカン」のような高機能PDFナレッジ管理ツールでは、要約されたPDFの内容がインデックス化され、必要な情報へ素早くアクセスできます。

PDF要約AIとナレッジマネジメントシステムを統合することで、以下の応用が可能になります。

- 自動カテゴリ分類:AIがPDFの内容を理解し、適切なカテゴリやタグを自動付与

- 関連文書推薦:検索クエリや閲覧中の文書に関連する他のPDFを自動推薦

- 時系列変化分析:同じトピックに関する複数のPDFから情報の変遷を追跡

- 社内Q&A自動化:蓄積されたPDF知識ベースから社内FAQを自動生成

これにより、部門を超えた知識共有と活用が促進され、組織全体の知的生産性を向上させる「ナレッジドリブン」な企業文化の醸成につながります。

PDF要約AIツールが解決する4つの業務課題

多くの企業が直面している情報過多の問題。

PDF要約AIツールは、以下の業務課題を効率的に解決します。

膨大な長文資料を読む時間的コストの問題

ビジネスパーソンの多くは、市場調査レポート、技術仕様書、法律文書など、膨大な量のPDF資料に目を通す必要があります。

McKinsey Global Instituteの調査によると、知識労働者は週の約20%の時間を情報検索に費やしています。

PDF要約AIツールは、この時間的コストを大幅に削減します。

100ページの市場調査レポートが数分で要点のみにまとめられれば、内容把握に要する時間は約1/10に短縮可能です。

24時間365日稼働可能なため、朝のミーティング前や重要な意思決定の直前でも、必要な情報を素早く抽出できます。

重要ポイントの見落としと理解度不足の課題

長文資料を急いで読むと、重要な情報を見落としたり、誤解したりするリスクが高まります。

特に複数の資料を並行して確認する場合、人間の認知能力の限界から集中力が低下し、理解度が不十分になりがちです。

PDF要約AIツールは、文書全体を均一の注意力で分析し、重要なポイントを漏れなく抽出します。

契約書の要約では重要な条件や制約事項を自動的にハイライトし、研究論文の要約では方法論、結果、結論の関係性を明確にします。

これにより、資料の理解度が向上し、意思決定や行動の質が高まります。

多言語資料の翻訳と内容把握の非効率さ

グローバルビジネスの進展に伴い、様々な言語で書かれたPDF資料を扱う機会が増えています。

現代のPDF要約AIツールの多くは多言語処理能力を備えており、LanguiseやMonica ChatPDFは100以上の言語に対応しています。

外国語のPDFを直接アップロードするだけで日本語で要約結果を得られるため、従来の翻訳ツールで翻訳した後に内容を理解するという二段階プロセスが不要になります。

高度なツールでは原文と翻訳を並列表示する機能も搭載されており、グローバルチームでの情報共有や海外市場の調査資料の活用がスムーズになります。

社内知識共有と情報の分散管理の限界

企業内では、貴重な情報が個々のPDFファイルとして部門ごとに分散管理されていることが多く、「必要な情報は社内のどこかにあるはずだが、見つけられない」という状況が日常的に発生しています。

PDF要約AIツールの多くは単なる要約機能にとどまらず、知識管理システムとしての機能も提供しています。

「ナレカン」のようなツールでは複数のPDFを横断的に検索でき、関連性の高い情報を部門の壁を越えて素早く発見できます。

これにより以下のような変革が可能になります。

- 情報の民主化:専門知識へのアクセスが容易になり、組織全体での知識活用が促進

- 暗黙知の形式知化:個人の経験や知識がPDF文書として共有され、要約・検索可能に

- 知識の陳腐化防止:「断捨離機能」などにより、古い情報と最新情報の区別が明確に

- 分野横断的なアイデア創出:異なる部門の知識が結びつき、イノベーションが生まれやすい環境を構築

PDF要約AIツール選びで確認すべき3つのポイント

自社の業務に最適なPDF要約AIツールを選ぶためには、以下の重要なポイントを確認する必要があります。

日本語文書の要約精度と専門用語対応力

日本企業で使用するPDF要約AIツールを選ぶ際、最も重視すべきは日本語処理の精度です。

英語圏で開発されたツールの多くは、日本語の文法構造や表現に対する理解が不十分な場合があります。

日本語要約の精度を評価する際のチェックポイント

- 長文の係り受け関係の正確な理解:日本語特有の複雑な文構造を正しく解析できるか

- 敬語や専門用語の適切な処理:ビジネス文書の敬語表現や業界特有の専門用語を認識できるか

- 文化的コンテキストの把握:日本特有の表現や遠回しな表現の真意を適切に要約できるか

業界固有の専門用語への対応力も重要です。

法務部門では法律用語、R&D部門では科学技術用語を正確に理解し要約できることが求められます。

先進的なツールの中には業界特化型の用語辞書やAIモデルを持つものもあり、デモや無料トライアルで実際の業務文書での精度を検証することをおすすめします。

セキュリティ基準とデータプライバシー保護体制

PDF文書には機密性の高い情報が含まれていることが多く、セキュリティ面の検討は非常に重要です。

特にクラウドベースのサービスでは、アップロードした文書データの取り扱いに関する明確なポリシーを確認する必要があります。

セキュリティ体制の評価ポイント

- データの保管場所と法的管轄権:サーバの所在地(国内/海外)とそれに伴う法的リスク

- データの暗号化:保存時と通信時の暗号化レベル(SSL/TLS、AES-256など)

- 認証とアクセス制御:多要素認証、ロールベースのアクセス制御の有無

- コンプライアンス認証:ISO 27001、SOC 2、GDPRなどの国際セキュリティ基準への準拠

- データ処理ポリシー:アップロードしたPDFが機械学習の学習データとして使用されるか

大企業や規制産業では、オンプレミス型またはプライベートクラウド型のソリューションを検討することも重要です。

国内ベンダーの製品は、日本の法令環境に合わせたセキュリティ設計が施されていることが多く、機密性の高い文書を扱う場合は特に適しています。

他システムとのAPI連携とカスタマイズ性

PDF要約AIツールは既存の業務システムやナレッジマネジメントシステムと連携させることで、その効果を最大化できます。

API連携で確認すべきポイント

- REST API/GraphQLの提供:標準的なAPIを介して他システムと連携可能か

- ワークフロー自動化:Zapier、Microsoft Power Automateなどの自動化ツールとの互換性

- CMS/DMS連携:SharePoint、Box、Google Driveなどの文書管理システムとの統合

- 通知機能:Slack、Teamsなどのコミュニケーションツールへの通知連携

カスタマイズ性の重要ポイント

- 要約の出力形式カスタマイズ:文字数、フォーマット、重点項目の調整が可能か

- ユーザーインターフェースのカスタマイズ:社内ブランディングに合わせた調整が可能か

- 学習機能:企業固有の用語や文脈を学習し、精度を向上させる機能があるか

- スケーラビリティ:ユーザー数や処理文書量の増加に対応できる拡張性があるか

大企業向けの「ナレカン」や「UPDF AI Enterprise」などは、APIを通じた連携が可能で、企業の既存システムとの統合が容易です。

一方、個人向けの無料ツールでは高度な連携機能が制限されている場合が多いため、導入目的と規模に応じて適切なレベルのツールを選択する必要があります。

PDF要約AIツールを最大限活用するための設定術

PDF要約AIツールの潜在能力を十分に引き出すには、高度な設定やテクニックの活用が重要です。

ここでは、実践的な設定とテクニックを紹介します。

要点だけ or 詳細まで|出力精度を調整するカスタマイズ設定術

PDF要約AIツールの多くは、出力する要約の詳細度やスタイルをカスタマイズできる機能を備えています。

目的や状況に応じて最適な設定を選びましょう。

要約の長さと詳細度の調整

- 超簡潔モード(50-100字):一目で把握したい場合や大量文書のスクリーニング

- 標準要約(原文の約20%):バランスの取れた情報量で概要把握

- 詳細要約(原文の約40%):重要なニュアンスや細部も含めた理解

- カスタム設定:文字数や段落数を具体的に指定

要約の出力形式のカスタマイズ

- 箇条書き形式:アクションアイテムや重要ポイントを明確にしたい場合

- 段落形式:文脈の流れを維持した自然な読み物として

- 構造化形式:見出しごとに整理された階層的な要約

- ハイライト形式:原文中の重要箇所をそのまま抽出して表示

高度なツールでは、特定のキーワードや概念に焦点を当てた要約も可能です。

「競合分析」「コスト見積」「技術仕様」など、探している情報に応じたフィルタリングを設定することで、より目的に沿った要約が得られます。

質問応答機能を活用した深掘り検索テクニック

最新のPDF要約AIツールの多くは、単純な要約機能に加えて、PDF内容に対する質問応答(QA)機能を備えています。

この機能を活用することで、文書の深い理解と特定情報の抽出が可能になります。

QA機能の効果的な活用法

- 階層的質問法:まず大まかな質問をして概要を把握し、次第に具体的な質問へと掘り下げる

- 比較質問法:「AとBの違いは?」「このプロジェクトの長所と短所は?」など対比を求める質問

- 要約拡張法:AIが生成した要約に対して「この点についてもう少し詳しく説明して」と質問

- 仮説検証法:「このドキュメントは〇〇という考えを支持していますか?」と特定の視点から検証

ChatPDFやMonica ChatPDFなどのチャット形式インターフェースでの効果的な質問シーケンス

- 「このPDFの主な目的は何ですか?」(全体像把握)

- 「このレポートで提案されている主な解決策は何ですか?」(核心部分抽出)

- 「それぞれの解決策のメリットとデメリットは?」(批判的分析)

- 「これらの解決策を実装する際の課題は何か挙げられていますか?」(実用的視点)

質問応答機能を使いこなすコツは、単に答えを求めるだけでなく、AIに思考プロセスを促す質問をすることです。

「なぜそう考えるのか?」「その結論はどのデータに基づいているのか?」といった質問で、AIの解釈の根拠を確認できます。

マインドマップ生成機能で情報を構造化する方法

最先端のPDF要約AIツールには、テキスト要約に加えて視覚的な情報構造化を支援するマインドマップ生成機能が搭載されています。

UPDF AIやMyMap.AI、Monica ChatPDFなどのツールでは、PDFの内容を階層的な概念図として視覚化できます。

マインドマップ生成を最大限に活用するテクニック

- 適切な詳細レベルの設定:マップの階層の深さや各ノードの情報量をカスタマイズ

- フォーカスエリアの指定:文書全体ではなく、特定のセクションや概念に焦点を当てたマップ生成

- クロスリファレンス表示:異なるセクション間の関連性や相互参照を可視化

- マップのエクスポートと共有:生成されたマインドマップをPNGやPDFとして保存し、チーム共有

マインドマップが特に威力を発揮する場面

- 複雑な概念や相互関係の理解:研究論文や技術仕様書の構造的把握

- プロジェクト計画の分析:WBSやプロジェクト計画書からの要素抽出と関係性の可視化

- 意思決定の支援:レポートや提案書から決定要因とその影響関係を図式化

- 教育・トレーニング資料の作成:マニュアルや教科書から学習コンテンツの構造化

例えば、100ページを超える市場調査レポートをアップロードし、マインドマップ生成機能を使えば、市場セグメント、主要プレイヤー、成長要因、課題などの関係性が一目で把握できるようになります。

これを会議資料として共有すれば、チーム全体の理解度を素早く高めることができます。

PDF要約AIと相性の良い業務と活用シーン

PDF要約AIツールは、様々な業務領域で効果を発揮します。

特に大量の文書を処理し、重要な情報を素早く抽出する必要がある部門や職種との相性が良いことが分かっています。

法務・契約書レビューでの効率的な要点確認

法務部門や法律事務所では、大量の契約書や法律文書を日常的に取り扱います。

これらの文書は長文かつ専門的な用語で構成されており、重要な条項を見落とすリスクが常に存在します。

PDF要約AIの法務分野での活用例

- 新規契約書のレビュー:AI要約で重要条項を素早く把握し、リスク箇所を特定

- 契約書のバージョン比較:旧版と新版の変更点や追加条項を自動検出

- 判例・法令調査:大量の判例PDFから特定の論点に関連する部分のみを抽出

- デューデリジェンス:M&A時の契約書確認作業を加速し、潜在的リスクを早期発見

法務特化型の「LegalSummarizer AI」のようなツールでは、「表明保証条項」「免責事項」「契約解除条件」などの重要箇所を自動識別し、法的リスク評価まで提案してくれるものもあります。

ある大手企業の法務部では、PDF要約AIの導入により契約書レビュー時間が約60%短縮されたという事例もあります。

研究開発・特許調査における情報収集の高速化

R&D部門や知財部門では、最新の研究論文や特許文書を常にチェックし、技術動向を把握する必要があります。

これらの文書は高度に専門的で、一つの文書を読み解くだけでも相当な時間を要します。

PDF要約AIツールのR&D分野での活用

- 技術論文のスクリーニング:大量の研究論文から関連性の高いものを素早く選別

- 特許調査の効率化:競合他社の特許文書から技術要素や請求範囲を迅速に把握

- 技術トレンド分析:時系列で複数の論文を要約し、研究の進展や方向性を追跡

- 分野横断的な知見発見:異なる専門分野の文献から新たな応用可能性を発見

「ResearchDigest AI」などの研究特化型ツールでは、科学技術用語の正確な理解や、図表・実験データの解釈まで行い、研究者の情報収集を強力に支援します。

あるバイオテクノロジー企業では、PDF要約AIを活用して毎週発行される数百本の学術論文を自動スクリーニングし、研究者が最も重要な10~15本だけを詳読する体制を構築したことで、研究効率が大幅に向上しました。

営業資料作成と提案書分析の時間短縮

営業部門では、市場レポートや競合情報、過去の提案書など、多様なPDFを参考に提案資料を作成します。

また、顧客からのRFP(提案依頼書)や仕様書を素早く理解し対応する必要があります。

PDF要約AIの営業活動での活用

- 市場調査レポートの要点抽出:数百ページの市場レポートから重要トレンドやデータを抽出

- 競合分析の効率化:競合他社の公開資料を要約し、強み・弱みを整理

- 顧客RFPの迅速な理解:顧客要件を素早く把握し、提案のポイントを明確化

- 過去提案書の知識活用:類似案件の過去提案書から成功要因を抽出し再利用

ChatPDFやナレカンのような質問応答機能を備えたツールでは、「この顧客の主な課題は何か」「競合他社と比較した私たちの強みは何か」といった営業視点の質問に対して、的確な回答を得ることができます。

大手ITサービス企業では、営業チームがPDF要約AIをRFP分析に活用することで、提案書作成の準備時間を平均40%短縮し、過去の成功案件の特徴を効率的に抽出して提案成功率を向上させています。

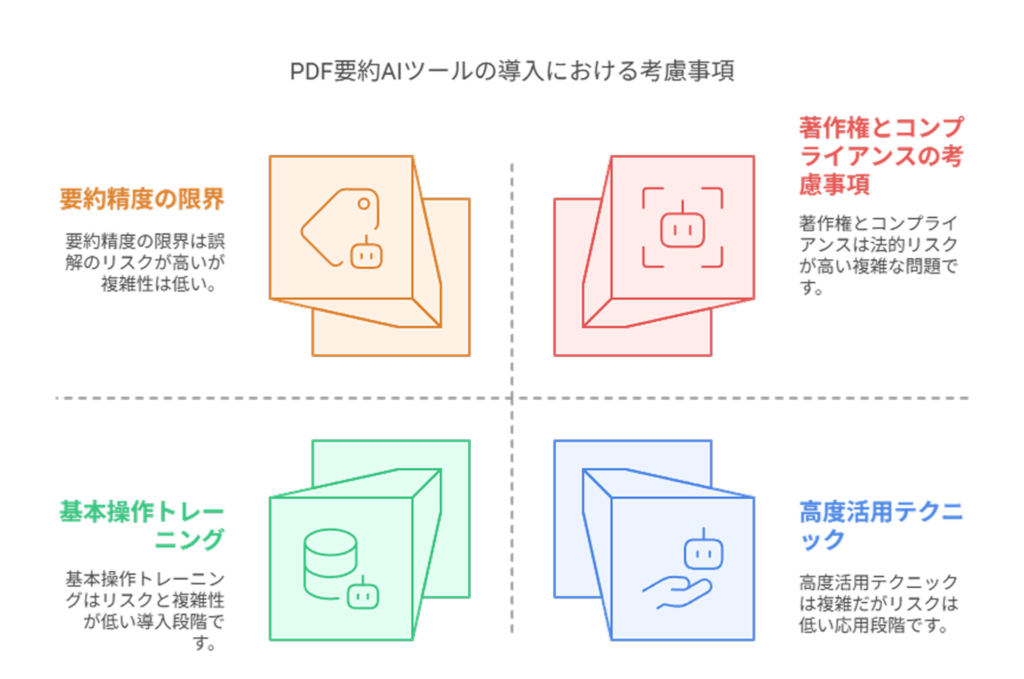

PDF要約AIツール導入前に知っておくべき注意点

PDF要約AIツールの効果を最大化し潜在的なリスクを回避するためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。

これらの点を事前に検討することで、導入後の混乱を防ぎ、スムーズな活用が可能になります。

要約精度の限界と人間によるチェックの必要性

現在のAI技術は非常に高度になっていますが、完璧ではありません。

特に複雑な文脈理解や専門的な内容の解釈においては、誤った要約や重要な情報の欠落が生じる可能性があります。

PDF要約AIツールの精度の主な限界

- 抽象的な概念や哲学的議論の正確な理解

- 高度に専門的な用語や業界特有の略語の適切な処理 ・文化的・歴史的背景を踏まえた解釈

- 皮肉やユーモアなどの非字義的表現の理解

- 図表や視覚的情報の解釈と文脈への統合

このような限界に対処するためには、AI要約を「最終成果物」ではなく「一次情報整理」と位置づけ、重要な意思決定や法的判断の前には必ず人間による検証を行うプロセスを確立することが重要です。

特に、契約書や法的文書、研究論文、技術仕様書など、誤解や見落としが大きなリスクにつながる文書では、AI要約と原文を並行確認する習慣をつけましょう。

著作権やコンプライアンス上の考慮事項

PDF要約AIツールを業務で使用する際には、著作権法やデータ保護規制などの法的側面を考慮する必要があります。

特にクラウドベースのサービスを利用する場合は、文書のアップロードによって生じる法的リスクを理解しておくことが重要です。

著作権とコンプライアンスに関する主なポイント

- 著作権保護文書の取り扱い:著作権で保護された文書のAIによる要約が「翻案」と見なされる可能性

- 機密情報の外部サーバーへのアップロード:NDA(秘密保持契約)違反のリスク

- 個人情報を含むPDFの処理:GDPR、APPI(個人情報保護法)などのデータ保護規制への対応

- 業界固有の規制:金融(FISC)、医療(HIPAA)、法律(弁護士・依頼者間秘匿特権)などの特殊要件

リスク軽減のための対策

- 社内ポリシーの策定:どのような文書がAIツールにアップロード可能か明確化

- オンプレミスソリューションの検討:特に機密性の高い文書を扱う部門向け

- データ処理契約の確認:ベンダーのデータ処理ポリシーやセキュリティ対策の精査

- 匿名化処理の実施:個人情報や機密情報をアップロード前に編集

社内定着のためのトレーニングプログラム設計

PDF要約AIツールの導入は、単にソフトウェアを購入してアカウントを配布するだけでは不十分です。

組織全体で効果的に活用するためには、適切なトレーニングプログラムと定着化戦略が不可欠です。

効果的なトレーニングプログラムに含めるべき要素

- 基本操作トレーニング:ファイルのアップロード方法、要約設定、結果の保存など

- 高度活用テクニック:質問応答機能、マインドマップ生成、カスタム設定などの応用機能

- 部門別ユースケース:各部門の具体的な業務に即した活用例と実践演習

- 精度向上のコツ:より正確な要約結果を得るためのプロンプト設計や文書前処理の方法

- 結果の検証方法:AI要約の精度や信頼性を確認するためのチェックポイント

組織内での定着を促進するための施策

- パイロットユーザーの選定:各部門から技術に詳しいチャンピオンユーザーを選定し、先行導入

- 成功事例の共有:時間短縮や業務改善につながった具体的な活用例を社内で共有

- 定期的なスキルアップセッション:新機能や活用テクニックを学ぶ継続的な学習機会の提供

- 評価指標の設定:要約ツール活用による時間削減率や品質向上度などのKPI測定

「ナレカン」のような高機能ツールでは、初期導入支援や利用中のサポートサービスが充実しており、社内トレーニングプログラムの設計段階からベンダーと協力して最適な定着戦略を構築できます。

また、「AIは人間の仕事を奪うもの」という抵抗感を払拭し、「AIは定型的な作業から人間を解放し、より創造的・戦略的な業務に集中できるようにするツール」という理解を促進することも重要です。

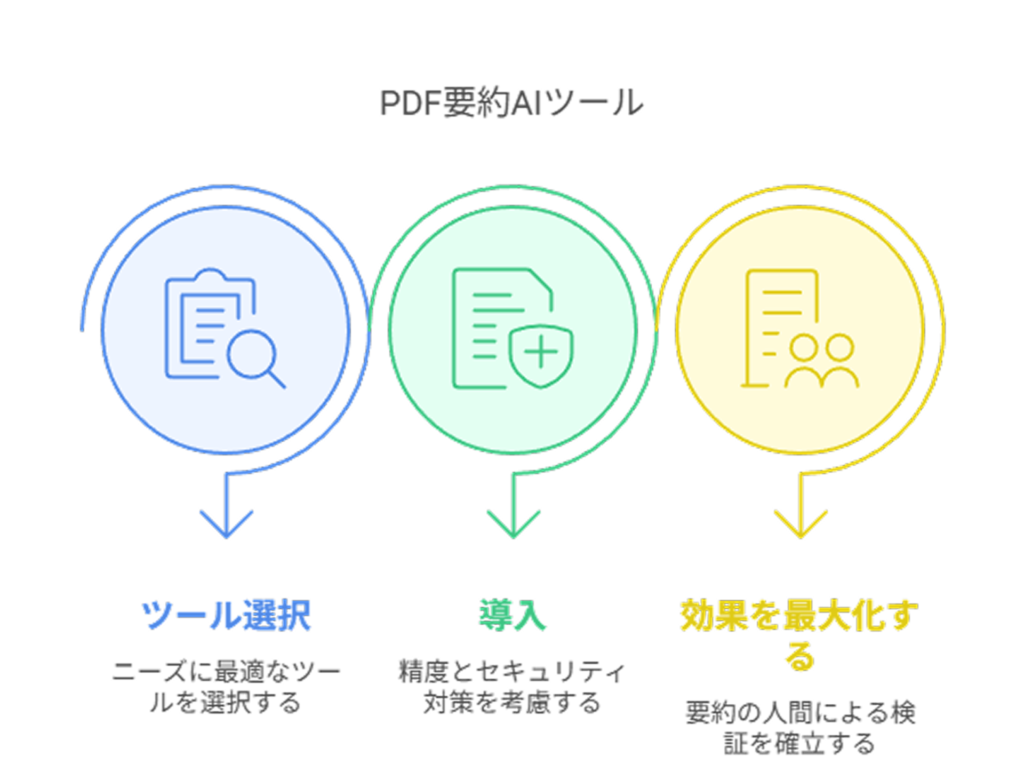

まとめ:PDF要約AIツールで情報処理を効率化し業務革新を実現しよう

PDF要約AIツールは、膨大な文書情報を迅速に処理し、知識労働者の生産性を飛躍的に高める強力なソリューションです。

企業規模や目的に応じて、高機能な「ナレカン」から無料で使える「ChatPDF」まで、最適なツールを選択することが重要です。

導入にあたっては日本語処理精度やセキュリティ対策を十分に検討し、要約結果の人間によるチェックプロセスを確立することで、その効果を最大化できます。

法務、研究開発、営業など様々な部門での活用事例が示すように、PDF要約AIは単なる時間短縮ツールではなく、情報活用の質を高め、より戦略的・創造的な業務に人材を集中させる環境を実現します。

変化の激しい情報過多時代において、PDF要約AIの戦略的導入は、企業の競争力強化と働き方改革を同時に実現する重要な一手となるでしょう。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは主に生成AIを活用したマーケティングDXや業務効率化に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「生成AIを業務に活用したい」

「業務効率を改善したい」

「自社の業務に生成AIを取り入れたい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。