生成AIでEC活用の実践ガイド!効率的な導入方法と運用改善まで

この記事でわかること

- 生成AIの基本概念とEC業界での活用可能性

- EC業界で生成AIが注目される理由とEC運営の変化

- 生成AIをECに活用する具体的な用途と方法

- 生成AIのEC導入で実現できる効果と成果

- ECで生成AIを運用する際の重要な注意点と対策

EC業界では今、生成AIの活用が急速に広がっています。商品説明文の作成、マーケティングコンテンツの制作、カスタマーサポートの自動化など、従来は人手に頼っていた業務が劇的に効率化されています。

しかし、「生成AIを導入したいが、どこから始めればよいかわからない」「具体的にどのような効果が期待できるのか知りたい」「導入時の注意点やリスクが心配」といったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、EC事業者の皆様が生成AIを効果的に活用するための実践的な方法を、基礎知識から導入手順、運用時の注意点まで体系的に解説します。限られたリソースで最大の効果を得るための具体的な手法と、持続可能な運用体制の構築方法をお伝えします。

この記事を読むことで、生成AIをEC運営に戦略的に活用し、業務効率化と競争力強化を同時に実現するための道筋が明確になります。

目次

生成AI ECの基礎知識と導入メリット

デジタル変革が加速する現代において、EC業界では生成AIを活用した革新的な取り組みが次々と始まっています。顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現できる生成AIは、もはやEC運営に欠かせない戦略的ツールとなりつつあります。

生成AIとは何か?EC業界での活用可能性

生成AIとは、大量のデータを学習して新しいコンテンツを自動生成する人工知能技術です。従来のAIが既存データの分析や分類を行うのに対し、生成AIは創造的な「生成能力」を持つことが最大の特徴となります。ディープラーニングや機械学習技術を基盤とし、テキスト、画像、音声などの多様なコンテンツを人間のような自然さで作り出すことができます。

EC業界では、商品説明文の自動生成、パーソナライズされたマーケティングコンテンツの作成、顧客対応チャットボットの高度化など、幅広い分野での活用が可能です。特に大量の商品を扱うECサイトでは、一つ一つ手作業で行っていた作業を効率化し、品質を向上させながら大幅な時間短縮を実現できます。

EC業界で生成AIが注目される理由

EC業界における生成AI注目の背景には、顧客ニーズの多様化と競争激化があります。消費者はよりパーソナライズされた購買体験を求めるようになり、従来の画一的な商品紹介やサポートでは満足度の向上が困難になっています。

また、ECサイトの集客チャネルも多様化し、SNS、検索エンジン、メールマーケティングなど複数のプラットフォームで一貫性のある高品質なコンテンツを継続的に提供する必要があります。人手による対応では限界があるこれらの課題を、生成AIは効率的に解決できるため、多くのEC事業者から注目を集めています。

さらに、カスタマーサポートの人手不足やコンテンツ制作コストの増大といった運営面の課題に対しても、生成AIは24時間対応可能なチャットボットや自動コンテンツ生成により、大幅なコスト削減と品質向上を同時に実現できます。

生成AI導入によるEC運営の変化

生成AIの導入により、EC運営は従来の労働集約型から知識集約型のビジネスモデルへと大きく変化します。商品情報の管理、顧客とのコミュニケーション、マーケティング活動といった中核業務が自動化・高度化されることで、人的リソースをより戦略的な業務に集中できるようになります。

具体的には、商品説明文の作成時間が従来の数時間から数分に短縮され、SEO対策を考慮した高品質なコンテンツを大量生成できるようになります。また、顧客の購買履歴や行動データを分析して個別最適化されたレコメンデーションを自動生成し、一人ひとりに合わせた購買体験を提供可能です。

これらの変化により、EC事業者はより迅速な意思決定と市場変化への対応が可能となり、競合他社との差別化を図りながら持続的な成長を実現できる環境が整います。

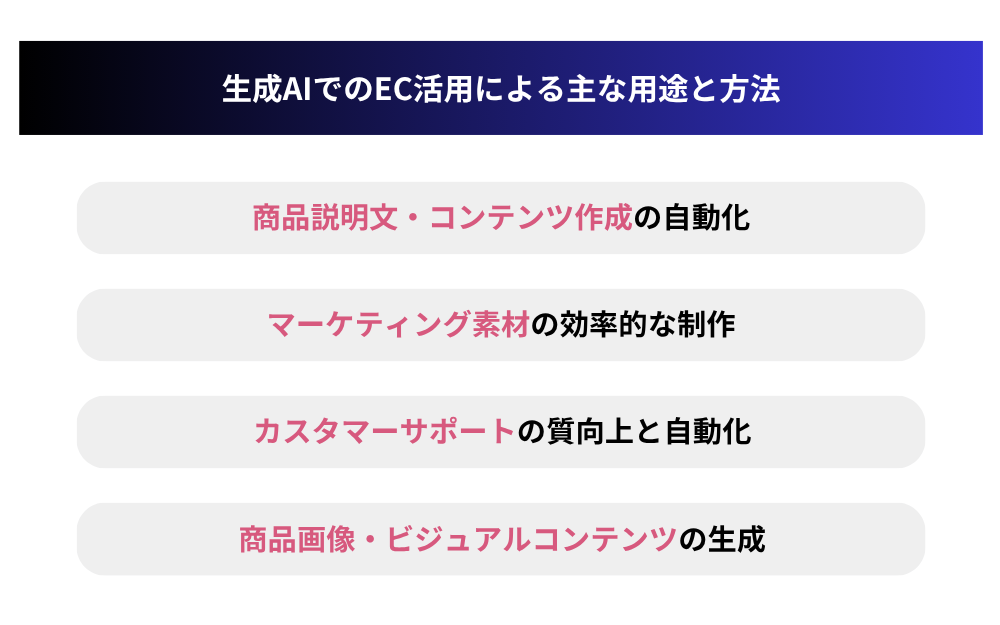

生成AIでのEC活用による主な用途と方法

EC運営において生成AIが最も威力を発揮するのは、継続的に発生する大量のコンテンツ作成業務です。商品説明文からマーケティング素材、顧客対応まで、幅広い用途で活用することで劇的な業務効率化を実現できます。

商品説明文・コンテンツ作成の自動化

EC業界では「ささげ業務」と呼ばれる撮影・採寸・原稿作成が大きな負担となっており、特に商品説明文の作成は時間と労力を要する重要業務です。生成AIを活用することで、商品の基本情報やスペック、素材情報を入力するだけで、魅力的で一貫性のある商品説明文を数分で自動生成できます。

主要な活用機能

・商品特徴の自動抽出と魅力的な表現への変換

・SEO最適化を考慮したキーワード自然配置

・ターゲット層に応じた文体・トーンの調整

・多言語対応による越境ECサポート

・レビューデータ活用による説得力のある説明文生成

おおよそ従来の3分の1以下の時間で商品ページ作成が完了する試算で、大量の商品を扱うECサイトでも効率的な運営が可能になることが見込めます。また、AIが生成する統一された文体により、サイト全体のブランディング向上も期待できます。

マーケティング素材の効率的な制作

生成AIは、マーケティング活動に必要な多様なコンテンツ制作を大幅に効率化します。商品キャッチコピー、バナー広告のテキスト、SNS投稿文、メルマガ内容など、従来は専門スタッフが時間をかけて作成していた素材を短時間で量産できるようになります。

効果的な活用場面

・キャンペーン企画に合わせた訴求文の大量生成

・商品カテゴリ別の最適化されたコピー制作

・季節やトレンドに応じたタイムリーな投稿文作成

・顧客セグメント別のパーソナライズメッセージ生成

・A/Bテスト用の多様なクリエイティブバリエーション作成

アイデアの着想を得るだけでなく、企画のブラッシュアップ、壁打ちとマーケティング業務を切り取っても様々な場面での活用ができます。

カスタマーサポートの質向上と自動化

生成AIを活用したチャットボットやバーチャルアシスタントにより、24時間365日対応可能な高品質なカスタマーサポートを実現できます。従来のシナリオ型チャットボットとは異なり、自然な対話形式で顧客の複雑な質問にも適切に回答し、購買決定をサポートします。

実現可能な機能

・商品に関する詳細な質問への即座の回答

・購入プロセスのガイダンスと不明点解消

・個別の悩みに応じたパーソナライズ提案

・アフターサービスや使い方に関するサポート

・顧客感情に寄り添った共感的な対応

対話型AIの導入により、「見つからない」「わからない」「決められない」「親しめない」という顧客の4つの主要課題を解決し、購買体験の大幅な向上を図ることができます。これまで機会損失となっていた顧客の疑問や不安を即座に解消することで、コンバージョン率の向上と顧客満足度の向上を同時に実現します。

商品画像・ビジュアルコンテンツの生成

画像生成AIの活用により、商品画像の加工・編集や販促用ビジュアル素材の制作を効率化できます。特にアパレルやインテリア業界では、商品の色違いやコーディネート提案、使用シーンの提示など、多様なビジュアル展開が重要となりますが、生成AIがこれらの作業を大幅に簡素化します。

主な適用領域

・商品の色違い・サイズ違いバリエーション画像生成

・使用シーンやライフスタイル提案画像の作成

・バナー広告やLP用のビジュアル素材制作

・商品カタログ用の統一感のある画像加工

・バーチャル試着やコーディネート提案画像生成

これらのビジュアルコンテンツ活用により、顧客の購買イメージを具体化し、商品の魅力をより効果的に伝えることが可能になります。また、撮影コストの削減や制作期間の短縮により、新商品の市場投入スピードも大幅に向上させることができます。

生成AIでのEC導入で実現できる効果

生成AIの導入により、EC事業者は具体的で測定可能な成果を期待できます。調査によると、業務効率化を実現した企業の半数以上が「30%以上の業務負担軽減」を体感しており、これまで人手に依存していた作業の大幅な効率化が実現されています。

作業効率の向上と時間コストの削減

生成AI導入による最も顕著な効果は、作業時間の劇的な短縮です。商品説明文の作成では従来の3分の1以下の時間で完了が可能となり、大量商品を扱うECサイトでも効率的な運営を実現できます。特に「ささげ業務」と呼ばれる撮影・採寸・原稿作成において、原稿作成部分の自動化により大幅な工数削減を達成しています。

具体的な効率化成果

・商品ページ作成時間が従来比70%削減

・マーケティング素材制作が数時間から数十分に短縮

・カスタマーサポート対応時間の50%以上削減

・コンテンツ制作プロセスの大幅な効率化

・新商品の市場投入スピード向上

また、生成AIは24時間365日稼働可能なため、営業時間外での作業処理や緊急対応も可能となり、全体的な業務フローの最適化に貢献します。これにより人的リソースをより戦略的で創造的な業務に集中させることができるようになります。

※1 参考:https://macbee-planet.com/news/detail/1840/

人的リソースの最適配置と生産性向上

生成AIの活用により、従来人手で対応していた定型業務の自動化が進み、スタッフをより付加価値の高い業務に配置転換できます。マクビープラネットの調査では、生成AI活用により業務効率化以外にも「コンテンツの多様化」(58.6%)や「アウトプットの質向上」(54.1%)といった効果が報告されています。(※1)

人的リソース最適化の効果

・ルーチンワークの自動化による創造的業務への集中

・専門スキルを要する戦略的業務への人員シフト

・新人教育コストの削減と早期戦力化

・属人化解消による業務継続性の向上

・チーム全体のスキル底上げと標準化

特に、営業活動やカスタマーサポートにおいては、ハイパフォーマンス人材のノウハウをAIが学習することで、組織全体のスキル向上と一貫性のある対応を実現できます。これにより、個人の経験やスキルに依存しない安定した品質の提供が可能になります。

顧客体験の個別最適化とエンゲージメント強化

生成AIを活用することで、従来困難だった大規模な個別最適化が実現可能となります。顧客の購買履歴、行動データ、嗜好を分析して、一人ひとりに最適化された商品推薦やマーケティングメッセージを自動生成できるため、顧客エンゲージメントの大幅な向上が期待できます。

顧客体験向上の具体的効果

・パーソナライズされた商品推薦精度の向上

・顧客の質問に対する即座で的確な回答提供

・購買決定プロセスの迅速化と不安解消

・リピート購入率の向上と顧客満足度上昇

・ブランドロイヤルティの強化

対話型AIの導入により、「見つからない」「わからない」「決められない」「親しめない」という顧客の4つの主要課題を解決し、従来機会損失となっていた潜在顧客の購買につなげることができます。これにより、コンバージョン率の向上と平均購買単価の上昇を同時に実現します。

運営コストの削減と収益性の改善

生成AI導入により、人件費削減と同時に作業品質の向上を実現できるため、全体的な運営コストの最適化が可能です。電通グループの事例では、AIが生成したキャッチコピーがコピーライター作成のものを上回り、広告表示回数が700%増加、獲得単価を約50%削減する成果を上げています。

運営コスト削減の主要効果

・外部委託費用の削減と内製化推進

・制作期間短縮による機会コストの削減

・品質統一によるリスク管理コストの軽減

・カスタマーサポート人件費の最適化

・マーケティング投資効率の大幅改善

また、継続的な学習により精度が向上するため、長期的にはさらなるコスト削減効果が期待できます。初期投資に対するROIは多くの企業で6ヶ月から1年以内に実現されており、持続的な競争優位性の構築につながっています。これらの効果により、EC事業の収益性と成長性を同時に向上させることが可能となります。

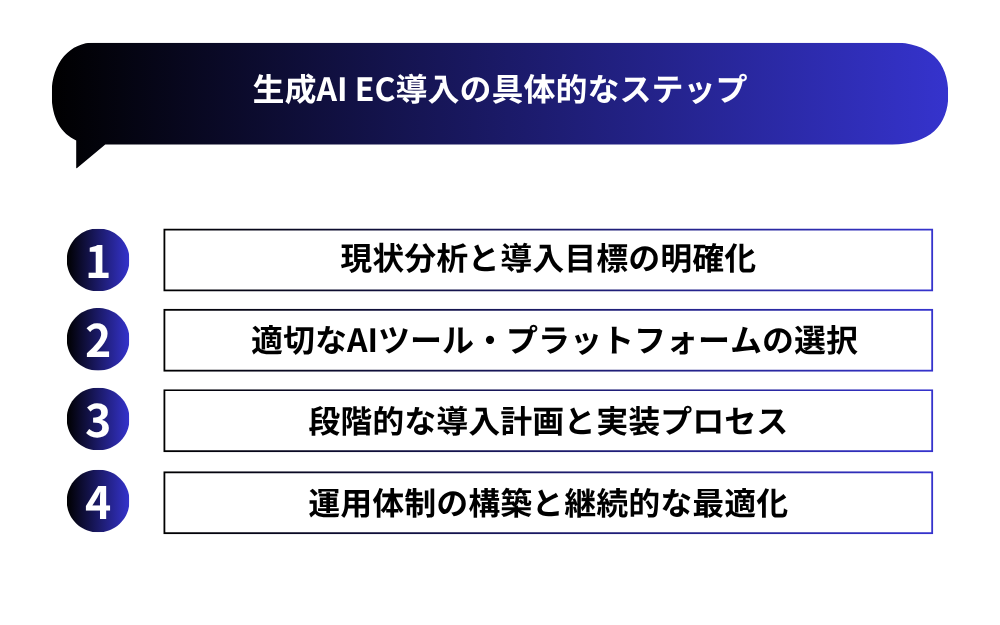

生成AI EC導入の具体的なステップ

生成AIの成功的な導入には、明確な計画と段階的なアプローチが不可欠です。EC業界特有の要件を考慮しながら、リスクを最小化し効果を最大化するための4つの主要ステップをご紹介します。

現状分析と導入目標の明確化

導入プロジェクトの成功は、現状の正確な把握と明確な目標設定から始まります。まず、自社のEC運営における業務フローを詳細に可視化し、どの工程にどれだけの時間とリソースが投入されているかを定量的に分析します。特に「ささげ業務」(撮影・採寸・原稿作成)や顧客対応、マーケティング活動の現状を詳しく調査することが重要です。

現状分析で確認すべき項目

・各業務プロセスの所要時間と人的リソース配分

・品質のばらつきや属人化が発生している作業の特定

・顧客からの問い合わせ内容と対応時間の分析

・競合他社との差別化ポイントと課題

・既存システムとの連携可能性の評価

目標設定では、「商品説明文作成時間を70%削減」「カスタマーサポート対応時間を50%短縮」など、具体的で測定可能な指標を設定します。また、コスト削減だけでなく、顧客満足度向上や売上増加といった定性的な目標も併せて設定し、生成AI導入により実現したい将来像を明確に描くことが重要です。

適切なAIツール・プラットフォームの選択

市場には多様な生成AIツールが存在するため、自社の要件に最適なソリューションを選択することが成功の鍵となります。EC業界向けの生成AIツールは、大きく「SaaS型の既存ソリューション」と「自社専用カスタム開発」の2つの選択肢に分かれます。

SaaS型ソリューションは導入コストが低く、短期間での運用開始が可能な一方、カスタマイズの自由度には制限があります。一方、自社専用開発は初期投資は大きくなりますが、業務フローや既存システムとの完全な統合が可能で、独自のノウハウを組み込んだ最適化されたソリューションを構築できます。

ツール選定の主要評価基準

・機能適合性:商品説明文生成、画像処理、顧客対応などの必要機能

・セキュリティ:データ暗号化、アクセス制御、監査ログ機能

・拡張性:将来的な事業拡大や機能追加への対応能力

・コスト効率:初期費用、月額料金、従量課金の総合的な費用対効果

・サポート体制:技術サポート、トレーニング、アップデート対応

複数の候補ツールについて、実際の業務データを用いたPoC(概念実証)を実施し、精度や処理速度、ユーザビリティを検証することで、最適な選択を行うことができます。

段階的な導入計画と実装プロセス

生成AIの導入は、一度に全業務への適用を目指すのではなく、段階的なアプローチを取ることでリスクを最小化し、学習効果を最大化できます。まず、影響範囲が限定的で成果が可視化しやすい業務から開始し、成功事例を積み重ねながら徐々に適用範囲を拡大していきます。

第一段階では、商品説明文の自動生成など、比較的単純で効果測定が容易な業務から開始します。この段階で操作方法の習得、品質基準の確立、運用ルールの策定を行い、組織全体の生成AI活用スキルを向上させます。

第二段階では、カスタマーサポートのチャットボット導入や、マーケティング素材の自動生成など、より複雑な業務への適用を進めます。この段階では、顧客接点での活用となるため、品質管理体制の強化と継続的なモニタリングが重要になります。

実装時の重要ポイント

・スモールスタートによるリスク最小化

・社内教育とAIリテラシー向上の並行実施

・定期的な効果測定と改善サイクルの確立

・既存システムとの段階的統合

・利用者フィードバックの収集と反映

第三段階では、需要予測や在庫最適化、個人向けパーソナライズなど、より高度で戦略的な用途への展開を図ります。この段階では、蓄積されたデータとノウハウを活用し、競合他社との差別化要因として生成AIを戦略的に活用していきます。

運用体制の構築と継続的な最適化

生成AI導入後の持続的な成果を確保するためには、適切な運用体制の構築と継続的な改善活動が不可欠です。まず、生成AIの利用ガイドラインを策定し、データ入力ルール、出力内容の検証手順、セキュリティ要件などを明文化します。

運用体制では、IT部門、業務部門、品質管理部門が連携し、それぞれの専門性を活かした役割分担を行います。IT部門は技術的な保守・運用を担当し、業務部門は日常的な利用と効果検証を行い、品質管理部門は出力内容の検証と品質維持を担当します。

継続的改善の重要項目

・KPI設定と定期的なパフォーマンス評価

・ユーザーフィードバックの収集と分析

・AIモデルの再学習と精度向上

・新機能追加と既存機能の最適化

・法規制変更への対応とコンプライアンス維持

また、生成AIの技術進歩は非常に速いため、最新動向の継続的な調査と、必要に応じたツールのアップグレードや乗り換えも視野に入れた運用が重要です。社内での生成AI活用事例の共有や、成功要因の分析を通じて、組織全体のAI活用能力を継続的に向上させることで、長期的な競争優位性を構築できます。

生成AI EC運用時の重要な注意点

生成AIをEC事業で活用する際には、その高い利便性と同時に、適切なリスク管理が不可欠です。情報漏洩、品質管理、法的責任、コンプライアンスなど、多角的な観点から注意点を理解し、対策を講じることで安全かつ効果的な運用を実現できます。

データセキュリティと個人情報の適切な管理

生成AI利用における最大のリスクは、機密情報や個人情報の不適切な取り扱いです。多くの生成AIサービスでは、ユーザーが入力したデータを学習データとして活用する可能性があり、顧客情報や商品データ、取引先との機密情報が意図せず第三者に漏洩するリスクが存在します。

特に無料版の生成AIサービスは、収益化のためにユーザーデータを活用する傾向が強く、セキュリティ機能も制限されている場合が多いため、重要な業務での使用は避けるべきです。EC事業者は顧客の個人情報、決済情報、購買履歴などの機密性の高いデータを大量に保有しているため、これらの情報が生成AIを通じて外部に流出した場合、個人情報保護法違反や顧客からの信頼失墜、損害賠償請求などの深刻な結果を招く可能性があります。

重要な対策項目

・オプトアウト機能を有する有料サービスの選択

・アクセス制御とゼロトラストセキュリティの導入

・データ暗号化と安全な通信プロトコルの使用

・従業員への情報セキュリティ教育の徹底

・機密情報の取り扱いに関する明確なガイドラインの策定

また、個人情報を生成AIに入力する場合は、個人情報保護法に基づき、利用目的の特定と本人への通知または公表が必要になります。プライバシーポリシーで生成AI活用を利用目的として明記していない場合は、利用することができないため、事前の準備が重要です。

生成コンテンツの品質確保と検証体制

生成AIが出力するコンテンツには「ハルシネーション」と呼ばれる現象があり、もっともらしい表現で誤った情報を生成するリスクが存在します。EC業界では商品説明文やマーケティング素材など、顧客の購買決定に直接影響するコンテンツを扱うため、情報の正確性は極めて重要です。

ハルシネーションが発生する主な原因には、学習データの偏りや不足、曖昧な質問による解釈の誤り、AIモデル自体の限界などがあります。現在の技術レベルでは完全な防止は困難ですが、適切な検証体制を構築することでリスクを最小化できます。

品質確保のためには、生成されたコンテンツに対する人的チェック体制の確立が不可欠です。特に商品説明文では事実関係の確認、マーケティング素材では法的要件への適合性、カスタマーサポートでは回答の適切性を重点的に検証する必要があります。また、複数の情報源での事実確認、専門知識を持つスタッフによるレビュー、定期的な品質監査などを組み合わせることで、より堅牢な品質管理体制を構築できます。

さらに、できるだけ明確で具体的なプロンプトを作成し、生成AIが正確な理解に基づいてコンテンツを生成できるよう工夫することも重要です。

法規制への対応とコンプライアンス管理

生成AIの活用は、様々な法的リスクを伴います。EC業界では特に景品表示法、薬機法、健康増進法などの規制が厳格であり、生成AIが作成したコンテンツがこれらの法令に抵触した場合、企業は法的責任を問われる可能性があります。

著作権侵害のリスクも深刻な問題です。生成AIが学習データに含まれる著作物と類似したコンテンツを生成し、それが権利者の利益を不当に害する場合、損害賠償請求や差止請求の対象となる可能性があります。また、商標権侵害のリスクもあり、生成AIが既存の商標と酷似したロゴやデザインを作成する場合もあります。

法的リスク対策の要点

・生成コンテンツの法的適合性を確認する専門体制の構築

・著作権や商標権の侵害がないかの事前チェック体制

・景品表示法等の業界関連法令への理解と対応策の整備

・必要に応じた法律専門家への相談体制の確立

・生成AIが作成したコンテンツであることを理由とした責任逃れの不可を認識

2024年にはEUでAI規則が成立し、生成AIを含むAIの包括的な規制が開始されています。日本企業であっても、EU所在の人を対象としたサービスを提供する場合は適用対象となる可能性があるため、国際的な法規制動向にも注意が必要です。

投資対効果の測定と持続可能な運用

生成AIの導入は投資対効果の継続的な測定と評価が重要です。初期導入コストだけでなく、運用コスト、人材教育費、セキュリティ対策費など、総合的なコストを考慮した上で効果を評価する必要があります。

効果測定では、作業時間の短縮、品質向上、顧客満足度の改善、売上への貢献など、定量的な指標と定性的な指標の両方を設定し、定期的に評価を行います。また、技術の急速な進歩に伴い、導入したツールの陳腐化リスクもあるため、継続的な技術動向の調査と必要に応じたアップグレードや乗り換えの検討も重要です。

持続可能な運用のためには、従業員のAIリテラシー向上、利用ガイドラインの継続的な更新、新たなリスクへの対応体制の整備が不可欠です。生成AIの技術進歩は非常に速いため、組織全体の学習能力を高め、変化に柔軟に対応できる体制を構築することが、長期的な成功の鍵となります。

また、導入効果が期待値を下回る場合や、新たなリスクが発見された場合の対応策も事前に検討しておくことで、リスクを最小化しながら継続的な価値創出を実現できます。

まとめ:生成AI ECで持続的な競争優位を構築する

生成AIはEC業界において、業務効率化と顧客体験向上を同時に実現する革新的なツールです。商品説明文の自動生成から顧客対応の高度化まで、幅広い活用により従来の作業を大幅に効率化し、人的リソースをより戦略的な業務に集中させることができます。

ただし、高い効果を実現するには適切なリスク管理と段階的な導入が不可欠です。データセキュリティの確保、品質管理、法的コンプライアンスへの対応など、多角的な対策を講じることで安全な運用を実現できます。明確な目標設定と継続的な効果測定により投資対効果を最大化し、組織全体のAI活用能力向上によってEC市場での持続的な競争優位性を構築していきましょう。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは主に生成AIを活用したマーケティング支援や業務効率化に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「生成AIを業務に活用したい」

「業務効率を改善したい」

「自社の業務に生成AIを取り入れたい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。

この記事でわかることを1問1答で紹介

Q. 生成AIとはどのような技術ですか?

A. 大量のデータを学習し、テキストや画像、音声などの新しいコンテンツを自動で作り出す人工知能技術です。従来のAIがデータ分析や分類を行うのに対し、生成AIは創造的な「生成能力」を持つのが最大の特徴です。

Q. EC業界において、生成AIはどのような分野で活用が期待されていますか?

A. 商品説明文の自動生成、パーソナライズされたマーケティングコンテンツの作成、顧客対応チャットボットの高度化など、幅広い分野での活用が可能です。特に大量の商品を扱うECサイトでの作業効率化に貢献します。

Q. EC業界で生成AIが注目される主な理由は何ですか?

A. 顧客ニーズの多様化と競争激化、カスタマーサポートの人手不足、コンテンツ制作コストの増大といった課題を、生成AIが効率的に解決できるためです。

Q. 生成AIを導入すると、EC運営はどのように変化しますか?

A. 従来の労働集約型から知識集約型のビジネスモデルへと大きく変化します。中核業務の自動化・高度化により、人的リソースをより戦略的な業務に集中できるようになります。

Q. 生成AIで商品説明文を作成する主なメリットは何ですか?

A. 商品の特徴自動抽出、SEO最適化されたキーワード配置、ターゲット層に応じた文体調整、多言語対応などが可能になり、従来の3分の1以下の時間で魅力的で一貫性のある商品説明文を効率的に生成できます。

Q. 生成AIをECサイトに導入する際の重要な注意点は何ですか?

A. データセキュリティと個人情報の適切な管理、生成コンテンツの品質確保と検証体制、法規制への対応とコンプライアンス管理、そして投資対効果の測定と持続可能な運用が重要です。特に機密情報の取り扱いには注意が必要です。

Q. 生成AI導入によるEC事業の収益性改善は期待できますか?

A. はい、期待できます。人件費削減や作業品質向上による全体的な運営コストの最適化、マーケティング投資効率の改善などにより、EC事業の収益性と成長性を同時に向上させることが可能です。